Class : 9 – Hindi : Lesson 7. साखियाँ एवं सबद

संक्षिप्त लेखक परिचय

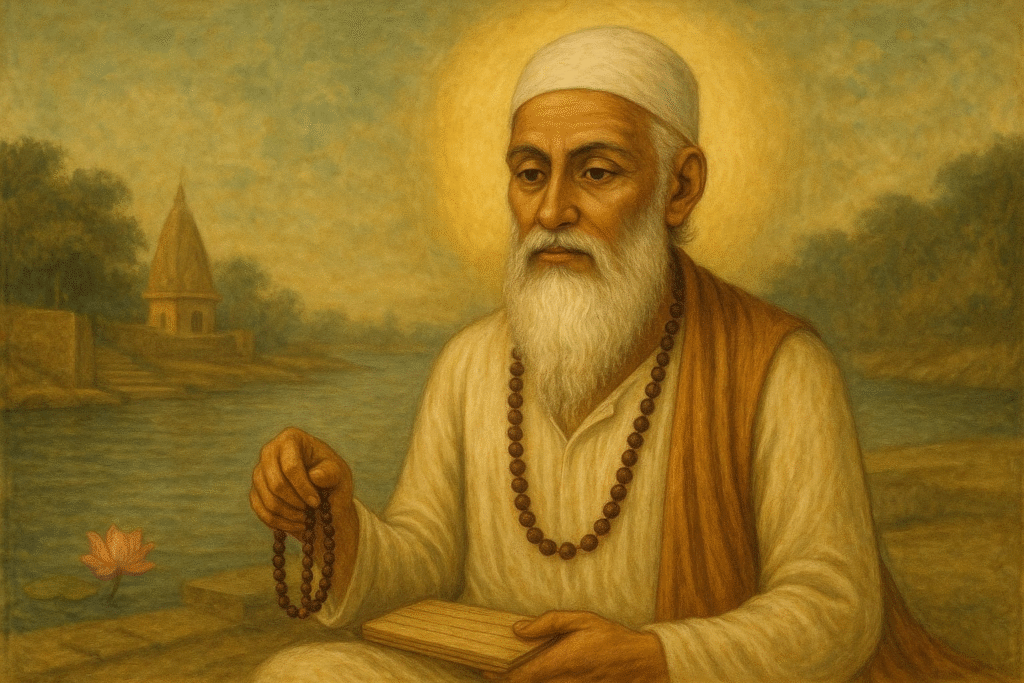

कबीर भारतीय संत, समाज-सुधारक और महान कवी थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में माना जाता है। वे एक जुलाहा परिवार में जन्मे थे और जीवन भर सांसारिक बंधनों से दूर रहकर साधु जीवन जीते रहे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे और वे हिंदू-मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता व पाखंड का विरोध करते थे।

उनकी भाषा ‘सधुक्कड़ी’ या ‘लोकभाषा’ थी, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि का मिश्रण पाया जाता है। उन्होंने अपने दोहों और पदों के माध्यम से आत्मज्ञान, सच्ची भक्ति, प्रेम, और सामाजिक समानता का संदेश दिया।

कबीर की रचनाएँ बीजक, कबीर ग्रंथावली, और साखियाँ के रूप में संकलित हैं। उनका काव्य सरल, प्रभावशाली और अनुभव आधारित है। वे आज भी अपने दोहों के माध्यम से समाज को नैतिकता, सच्चाई और आध्यात्मिकता की राह दिखाते हैं। कबीर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

कबीर की साखियां एवं सबद: एक विस्तृत विवेचना

प्रस्तावना

संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एक महान संत-कवि थे जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं ‘साखियां एवं सबद’ NCERT की कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक में संकलित हैं। इस पाठ में कबीर की सात साखियां और दो सबद शामिल हैं जो उनके आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक चेतना और धार्मिक समन्वय की भावना को प्रकट करते हैं।

साखियों का विस्तृत विवरण

मानसरोवर का रूपक

“मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहिं। मुकताफल मुकता चुगैं, अब उड़ि अनत न जाहिं।”

कबीर की इस साखी में मानसरोवर और हंस का अत्यंत सुंदर रूपक प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मानसरोवर का अर्थ पवित्र मन या मानस से है जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। हंस आत्मा का प्रतीक है जो इस पवित्र सरोवर में क्रीड़ा करता है और मोती रूपी ज्ञान को चुगता है। कबीर का कहना है कि जब आत्मा को सच्चा आध्यात्मिक आनंद मिल जाता है, तो वह इससे विमुख नहीं होना चाहती। यह साखी मानव प्रवृत्ति को दर्शाती है जहाँ व्यक्ति मायाजाल में फंसकर उसे ही सत्य मान लेता है।

सच्चे प्रेमी की खोज

“प्रेमी ढूंढ़ते मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोइ। प्रेमी कौं प्रेमी मिलै, सब विष अमृत होइ।”

इस साखी में कबीर ने सच्चे प्रेमी की दुर्लभता पर प्रकाश डाला है। यहाँ ‘प्रेमी’ से आशय ईश्वर भक्त या सच्चे साधक से है जो निष्काम भाव से प्रभु की आराधना करता है। कबीर की प्रेम भावना निर्गुण और निष्काम है जो केवल समर्पण की मांग करती है। जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो उनकी सारी आंतरिक कड़वाहट समाप्त हो जाती है और जीवन मधुर हो जाता है। यह साखी प्रेम की महत्ता और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है।

ज्ञान की महत्ता

“हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारि। स्वान रूप संसार है, भूँकन दे झक मारि।”

यह साखी ज्ञान की महत्ता और संसार के व्यवहार को समझाती है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज साधना रूपी दुलीचा बिछाकर चलना चाहिए। संसार कुत्तों के समान है जो ज्ञानी पर भौंकता रहता है, परन्तु ज्ञानी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यह साखी दर्शाती है कि सच्चे साधक को संसार की निंदा-स्तुति से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

निष्पक्षता का महत्व

“पखापखी के कारनै, सब जग रहा भुलान। निरपख होइ के हरि भजै, सोई संत सुजान।”

इस साखी में कबीर ने पक्षपात की निंदा की है। वे कहते हैं कि पक्ष-विपक्ष के कारण सारा संसार भटक गया है और सच्चे धर्म को भूल गया है। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है। यह साखी धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता का विरोध करती है।

धर्म की एकता

“हिन्दू मूआ राम कहि, मुसलमान खुदाई। कहै कबीर सो जीवता, दुहुँ के निकटि न जाइ।”

यह साखी कबीर के धर्म-समन्वय के दर्शन को प्रकट करती है। वे कहते हैं कि हिंदू राम-राम कहकर मर जाते हैं और मुसलमान खुदा-खुदा कहकर, परन्तु वास्तव में जीवित वही है जो इन दोनों के बाहरी आडंबरों से दूर रहता है। कबीर का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी धर्म उसी तक पहुंचने के मार्ग हैं। यह साखी धार्मिक कट्टरता का खंडन करती है।

सर्वधर्म समभाव

“काबा फिरि कासी भया, रामहिं भया रहीम। मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम।”

इस साखी में कबीर ने सभी धर्मों की एकता का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम एक ही हैं। जैसे गेहूं को पीसने से आटा बनता है और बारीक पीसने से मैदा, परन्तु दोनों का उपयोग भोजन के लिए ही होता है। यह साखी धार्मिक सद्भावना और सर्वधर्म समभाव का संदेश देती है।

कर्म की महत्ता

“उच्चे कुल का जनमिया, जे करनी उच्च न होइ। सुबरन कलस सुरा भरा, साधू निंदा सोई।”

यह साखी जाति-पाति के भेदभाव का विरोध करती है। कबीर कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, यदि कर्म उच्च नहीं हैं तो व्यक्ति निंदनीय है। जैसे सोने के कलश में भरी शराब भी शराब ही कहलाती है। यह साखी सामाजिक समानता और कर्म की प्रधानता को स्थापित करती है।

सबदों का विवेचन

अंतर्मुखी साधना

“मोको कहाँ ढूँढ़े बंदे, मैं तो तेरे पास में।”

इस सबद में कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। वे कहते हैं कि ईश्वर बाहरी स्थानों में नहीं बल्कि हमारे अंदर निवास करता है। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में ईश्वर को खोजना व्यर्थ है क्योंकि वह तो हमारी सांसों में, हृदय में विद्यमान है। यह सबद धार्मिक पाखंड का विरोध करता है और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता है।

ज्ञान की आंधी

“संतौं भाई आई ग्याँन की आँधी रे।”

यह सबद ज्ञान की शक्ति को आंधी के रूपक से समझाता है। कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की सारी दीवारें गिर जाती हैं, माया के बंधन टूट जाते हैं। प्रेम और आसक्ति के स्तंभ ढह जाते हैं, मोह का बांस टूट जाता है। तृष्णा रूपी छप्पर गिर जाता है और कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। यह सबद आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया को दर्शाता है।

कबीर का दर्शन और संदेश

कबीर का काव्य समाज सुधार और आध्यात्मिक जागरण का माध्यम है। उनकी रचनाओं में प्रेम की महत्ता, ज्ञान की शक्ति, धर्म-समन्वय, सामाजिक समानता और अंतर्मुखी साधना के संदेश मिलते हैं। वे माया को जीव और परमात्मा के बीच आवरण मानते हैं जो भ्रम उत्पन्न करती है। कबीर की भाषा सरल और प्रभावशाली है जो आम जनता के हृदय को स्पर्श करती है।

निष्कर्ष

कबीर की साखियां और सबद केवल धार्मिक रचनाएं नहीं हैं बल्कि समाज सुधार के साधन हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और मानवीय एकता, प्रेम, करुणा और सत्य की स्थापना में सहायक हैं। कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी रचनाएं सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद का विरोध करती हैं तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना करती हैं।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 साखियाँ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 1.

‘मानसरोवर’ से कवि का क्या आशय है?

🟢 उत्तर :

‘मानसरोवर’ से कबीर का आशय उस सत्य, ज्ञान और प्रेम के सागर से है, जिसमें आत्मा स्नान कर शुद्ध और निर्मल हो जाती है। यह ‘मानसरोवर’ ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रतीक है जहाँ जाकर आत्मा विश्राम पाती है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 2.

कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है?

🟢 उत्तर :

कबीर के अनुसार सच्चे प्रेमी की पहचान यह है कि वह अपने प्रिय के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए सदा तैयार रहता है। वह न तो दिखावा करता है और न ही मोह-माया में फँसता है। ऐसा प्रेमी निःस्वार्थ, सच्चा और त्यागमय होता है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 3.

तीसरी साखी में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है?

🟢 उत्तर :

तीसरी साखी में कबीर ने अनुभवजन्य और व्यवहारिक ज्ञान को महत्त्व दिया है। उन्होंने कहा है कि बिना अनुभव के केवल पांडित्य या पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ है। जब तक किसी वस्तु को स्वयं अनुभव नहीं किया जाए, तब तक उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 4.

इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?

🟢 उत्तर :

कबीर के अनुसार वही सच्चा संत कहलाता है, जिसने मन, वाणी और कर्म से संसार के मोह से स्वयं को अलग कर लिया हो। वह सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों को भी सच्चाई और ईश्वर से जोड़ता है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 5.

अंतःकरण की आँखों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है?

🟢 उत्तर :

कबीर ने कहा है कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण की आँखें नहीं खुलतीं, वह जाति, धर्म, बाहरी आडंबर आदि जैसी संकीर्णताओं में फँसा रहता है। ऐसी अज्ञानता से ऊपर उठकर ही सच्चा ज्ञान पाया जा सकता है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 6.

किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

🟢 उत्तर :

कबीर के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। मनुष्य के अच्छे-बुरे कर्म ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा तय करते हैं। जन्म या वंश का कोई विशेष महत्व नहीं, यदि आचरण उत्तम न हो।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 7.

कबीर का साखी स्पष्ट कीजिए—

बिनु चाखिए ज्ञान को, सहज न दुलेसा आत।

स्वान स्वांस संसार है, भैंकर दे झख मारि।

🟢 उत्तर :

इस साखी में कबीर कहते हैं कि जब तक ज्ञान को स्वयं अनुभव नहीं किया जाता, तब तक उसकी सच्चाई को समझना कठिन है। यह संसार स्वार्थी है, जैसे कुत्ता हर समय साँस-साँस में भटकता रहता है। इस संसार के मोह से बचकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 सबद

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 8.

मनुष्य ईश्वर को कहाँ-कहाँ ढूँढ़ता फिरता है?

🟢 उत्तर :

मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, जंगल और पहाड़ों में ढूँढ़ता है। जबकि कबीर के अनुसार ईश्वर हमारे भीतर ही है। बाहरी स्थानों में उसे ढूँढ़ना व्यर्थ है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 9.

कबीर ने ईश्वर-प्राप्ति के लिए किन पुनरावृत्त विश्वासों का खंडन किया है?

🟢 उत्तर :

कबीर ने मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, बाहरी कर्मकांडों, व्रत-उपवास आदि जैसी बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए भीतर की भक्ति और सत्य आचरण ही आवश्यक है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 10.

कबीर ने ईश्वर को ‘सब स्वाँसों की स्वाँस में’ क्यों कहा है?

🟢 उत्तर :

कबीर कहते हैं कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त है। हर जीव के प्राणों में ईश्वर का वास है। वह हमारी हर साँस में विद्यमान है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 11.

कबीर ने ज्ञान के अभाव की तुलना सामान्य हवा से न कर आँखों से क्यों की?

🟢 उत्तर :

कबीर ने कहा कि ज्ञान के बिना आँखें अंधी हो जाती हैं। जैसे अंधा व्यक्ति सच्चाई नहीं देख पाता, वैसे ही अज्ञान मनुष्य सत्य को नहीं पहचान सकता। इसलिए उन्होंने अज्ञान को अंधी आँखों के समान बताया।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 12.

ज्ञान की आँखों का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

🟢 उत्तर :

ज्ञान की आँखें खुलने से मानव मोह, माया, अंधविश्वास से मुक्त हो जाता है। उसे जीवन का सत्य, ईश्वर की वास्तविकता और प्रेम का मार्ग दिखता है।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 13.

भाव स्पष्ट कीजिए—

(क) हित चित्त की है धुंधी गिरानी, मोह बलंडा टूटा।

🟢 उत्तर :

इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन निर्मल और सच्चे हित में लगा हो, उसकी अज्ञानता की धुंध दूर हो जाती है। उसका मोह नष्ट हो जाता है और वह सत्य की ओर बढ़ता है।

(ख) आँधी पीछि जो जल बुझे, प्रेम हरि जन भँगीं।

🟢 उत्तर :

यहाँ कबीर ने प्रेम को अमिट बताया है। जैसे आँधी के बाद बुझी जलती चीज़ पुनः नहीं जलती, परन्तु भक्तों का प्रेम कभी नहीं बुझता। वे हर परिस्थिति में ईश्वर से जुड़े रहते हैं।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 रचना और अभिव्यक्ति

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 14.

संकलित साखियों और सबदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए।

🟢 उत्तर :

कबीर ने अपने साखियों और सबदों में धार्मिक पाखंड, जातिवाद और कर्मकांड का विरोध किया। वे सभी धर्मों को समान मानते थे। उन्होंने सत्य, प्रेम, मानवता और सेवा को सर्वोपरि बताया। कबीर का मानना था कि ईश्वर एक है और वह सबके भीतर है। वे हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव के विरोधी थे और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते थे।

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔴 भाषा-अध्ययन

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔵 प्रश्न 15.

निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए—

१. पचासों ➔ पंचाशत्

२. अनत ➔ अनन्त

३. जोग ➔ योग

४. जुगति ➔ युक्ति

५. बैराग ➔ वैराग्य

६. निरपख ➔ निरपक्ष

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1–5: बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) – उत्तर सहित

1. कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे?

A. शैव भक्ति

B. सगुण भक्ति

C. निर्गुण भक्ति

D. वैष्णव भक्ति

उत्तर: C. निर्गुण भक्ति

2. कबीर का काव्य किस भाषा में लिखा गया है?

A. संस्कृत

B. उर्दू

C. खड़ी बोली

D. साधु भाषा (लोकभाषा)

उत्तर: D. साधु भाषा (लोकभाषा)

3. कबीर किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध थे?

A. शिक्षा

B. कर्मकांड और पाखंड

C. भक्ति

D. सेवा

उत्तर: B. कर्मकांड और पाखंड

4. कबीर के अनुसार सच्चा गुरु कौन है?

A. जो विद्वान हो

B. जो भजन करता हो

C. जो आत्मज्ञान कराए

D. जो पूजा कराए

उत्तर: C. जो आत्मज्ञान कराए

5. कबीर की रचनाओं में किस तत्व का अधिक प्रयोग मिलता है?

A. अलंकार

B. तर्क और अनुभव

C. शृंगार

D. पुराणिक कथा

उत्तर: B. तर्क और अनुभव

6–12: अति लघु उत्तरीय प्रश्न (एक पंक्ति/शब्द में उत्तर दीजिए)

6. कबीर किस धर्म को मानते थे?

उत्तर: कोई धर्म विशेष नहीं, वे धर्मों के पार थे।

7. कबीर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ माना जाता है?

उत्तर: जुलाहा परिवार

8. कबीर किस भाषा में रचनाएँ करते थे?

उत्तर: साधु भाषा (लोकबोली)

9. कबीर का प्रमुख ग्रंथ कौन-सा है?

उत्तर: बीजक

10. कबीर किस प्रकार के गुरु की प्रशंसा करते हैं?

उत्तर: आत्मज्ञान कराने वाले गुरु

11. कबीर के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है?

उत्तर: प्रेम, साधना और अनुभव से

12. कबीर के काव्य में मुख्य विषय क्या है?

उत्तर: आत्मज्ञान, परमात्मा की खोज और सामाजिक सुधार

13–16: लघु उत्तरीय प्रश्न (50–60 शब्दों में उत्तर दीजिए)

13. कबीर का जीवन-दर्शन क्या था?

उत्तर: कबीर का जीवन-दर्शन आत्मज्ञान, भक्ति और सामाजिक समानता पर आधारित था। वे धार्मिक पाखंड, जातिवाद और अंधविश्वास के विरोधी थे। उनका मानना था कि परमात्मा मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर है। उन्होंने प्रेम और साधना को ही सच्चा मार्ग बताया।

14. कबीर ने गुरू को ईश्वर से बड़ा क्यों बताया?

उत्तर: कबीर के अनुसार गुरु ही वह माध्यम है जो हमें आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति कराता है। उन्होंने कहा—“गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।” अर्थात गुरु ही हमें ईश्वर से मिलाता है।

15. कबीर ने समाज को क्या संदेश दिया?

उत्तर: कबीर ने समाज को प्रेम, सहिष्णुता, आत्मचिंतन और पाखंड के विरोध का संदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और आडंबर से ऊपर उठकर मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा को पहचानने की प्रेरणा दी।

16. कबीर की साखियाँ आज के समय में कितनी प्रासंगिक हैं?

उत्तर: कबीर की साखियाँ आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो मूल्य जैसे – सत्य, प्रेम, आत्मचिंतन और समानता की बात की, वे आज भी सामाजिक तनाव, धार्मिक भेदभाव और मानसिक अशांति में समाधान देती हैं। कबीर का काव्य हमें आंतरिक शांति और सही दिशा देता है।

17–18: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (120–150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

17. कबीर की साखियों में व्यक्त जीवन-मूल्य आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं?

उत्तर: कबीर की साखियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उन्होंने जो जीवन-मूल्य जैसे – सत्य, प्रेम, अहिंसा, आत्मचिंतन, धैर्य और सामाजिक समानता पर बल दिया, वे आज के समाज में भी अत्यंत आवश्यक हैं। आज के समय में जब व्यक्ति भौतिकता, प्रतिस्पर्धा और तनाव में जी रहा है, तब कबीर की साखियाँ हमें आंतरिक शांति और सादगी की राह दिखाती हैं। जातिवाद, धर्मांधता और पाखंड के विरुद्ध उनका विरोध आज भी प्रेरक है। उनके दोहे छोटे होते हुए भी गहन जीवनदर्शन प्रस्तुत करते हैं। अतः कबीर के विचार न केवल साहित्यिक धरोहर हैं, बल्कि मानवीय समाज के लिए दिशा-निर्देशक भी हैं।

18. कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? उनके विचारों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। वे कहते हैं कि जैसे जल में जल मिलता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। वे परमात्मा को बाहर नहीं, बल्कि भीतर खोजने की बात करते हैं। उनका विश्वास था कि जब मनुष्य अहंकार, लोभ और द्वेष से मुक्त होकर प्रेम और साधना के मार्ग पर चलता है, तभी वह परमात्मा को अनुभव कर सकता है। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, जो निराकार, असीम और सर्वत्र व्याप्त है। उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी विशेष कर्मकांड या पूजा की आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि आत्म-चिंतन और सच्चे प्रेम को ही मार्ग माना।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————