Class 12 : हिंदी साहित्य – अध्याय 15.निर्मल वर्मा

संक्षिप्त लेखक परिचय

🎯 निर्मल वर्मा – जीवन और साहित्यिक योगदान

🌟 जीवन परिचय

🗓️ जन्म: 3 अप्रैल 1929, शिमला, हिमाचल प्रदेश

🏫 शिक्षा: दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर

🌍 यूरोप और इंग्लैंड में लंबे समय तक निवास, जहाँ भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का गहरा अध्ययन किया

✈️ चेकोस्लोवाकिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक रहे

🏅 ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’, ‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’ और ‘पद्मभूषण’ से सम्मानित

🌸 निधन: 25 अक्टूबर 2005, नई दिल्ली

📚 साहित्यिक योगदान

🖋️ निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, जिन्होंने कहानी को अंतर्मुखी संवेदनाओं और मनोवैज्ञानिक गहराई दी

🌈 उनके लेखन में मानव अकेलेपन, प्रवासी जीवन, स्मृतियों और रिश्तों की जटिलताओं का सूक्ष्म चित्रण मिलता है

📖 प्रमुख रचनाएँ: वे दिन, लाल टीन की छत, अंतिम अरण्य, कव्वे और काला पानी, एक चिथड़ा सुख

🌿 उनकी भाषा काव्यात्मक, मर्मस्पर्शी और संवेदनशील है, जो पाठक को आंतरिक जगत की यात्रा पर ले जाती है

🌏 उन्होंने यूरोपीय साहित्यिक तकनीकों को भारतीय संदर्भ में ढालकर हिंदी गद्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया

✍️ उनके निबंधों में कला, संस्कृति और सभ्यता पर गहन विमर्श मिलता है, जो उन्हें विचारक लेखक के रूप में भी स्थापित करता है

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

🌏 जहाँ कोई वापसी नहीं – व्याख्या और विवेचना

🎯 मूल विषय और केंद्रीय भाव

✨ निर्मल वर्मा का यह यात्रा-वृत्तांत एक दर्दनाक यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करता है जहाँ औद्योगीकरण की आंधी में ग्रामीण जीवन, संस्कृति और प्रकृति का निरंतर क्षरण हो रहा है।

✨ लेखक ने सिंगरौली के अमझर गाँव की यात्रा के माध्यम से आधुनिक विकास की विडंबना को उजागर किया है।

📜 पाठ का विस्तृत विवेचन

🌿 प्राकृतिक परिवेश का चित्रण

🏞️ लेखक जब अमझर गाँव पहुँचता है तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उसे मंत्रमुग्ध कर देता है।

🌳 आम के पेड़ों से घिरा यह गाँव धान रोपाई के समय एक स्वर्गिय दृश्य प्रस्तुत करता है।

👩🌾 पानी से भरे खेतों में काम करती महिलाओं का वर्णन अत्यंत मार्मिक –

“सुंदर, सुडौल, धूप में चमचमाती काली टाँगें और सिरों पर चटाई के किश्तीनुमा हैट”।

💖 यह दृश्य इतना पवित्र और शाश्वत प्रतीत होता है कि विश्वास नहीं होता कि यह सब औद्योगिक विकास की भेंट चढ़ जाएगा।

💔 विस्थापन की त्रासदी

🏚️ अमरौली प्रोजेक्ट के कारण गाँवों का उजड़ना केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि प्रकृति को भी प्रभावित करता है।

🌳 आम के पेड़ों का सूख जाना इस बात का प्रतीक –

“आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे”।

🚶♂️ आधुनिक भारत के नए शरणार्थी

📌 लेखक इन विस्थापित लोगों को “आधुनिक भारत के नए शरणार्थी” कहता है।

🌪️ प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित लोग वापस लौट आते हैं, पर औद्योगिक विकास से उजड़े लोग कभी वापस नहीं लौट पाते।

🏞️ सिंगरौली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

🌾 भूमि अत्यंत उर्वरा और जंगल खनिज संपदा से भरपूर।

👑 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजाओं का शासन।

🌳 विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र कत्था, महुआ, बाँस और शीशम के पेड़ों से आच्छादित।

🚫 यातायात की कमी के कारण इसे ‘काला पानी’ कहा जाता था।

⚙️ औद्योगिकीकरण का आक्रमण

🏭 खनिज संपदा पर नज़र पड़ते ही यहाँ सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन की स्थापना।

🦅 लेखक की तुलना – “जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है”।

🌍 भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण का अंतर

🇮🇳 भारत की सांस्कृतिक विरासत संग्रहालयों में नहीं, बल्कि धरती, जंगलों और नदियों से जुड़े रिश्तों में जीवित।

🇪🇺 यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के संतुलन का, जबकि भारत में यह मनुष्य और संस्कृति के संबंध का।

📉 स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी त्रासदी

❌ त्रासदी यह नहीं कि औद्योगीकरण अपनाया, बल्कि यह कि पश्चिम की अंधी नकल में प्रकृति–मनुष्य–संस्कृति के संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया।

✨ पाठ की विशेषताएं

🖋️ भाषा-शैली

🎯 कसावट भरी भाषा, मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता।

🌐 उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग, जो शैली में नवीनता लाता है।

🎨 चित्रात्मकता

🌾 प्रकृति और ग्रामीण जीवन के मार्मिक व जीवंत चित्र।

👩🌾 धान रोपती महिलाओं की तुलना युवा हिरणियों से।

💦 पानी से भरे खेतों का स्वर्गिक दृश्य।

💗 संवेदनात्मक गहराई

📌 बाहरी स्थितियों के साथ आंतरिक वेदना का भी चित्रण।

🌱 भावी पीढ़ियों के लिए यह दुःख कि वे अपने पूर्वजों के गाँव को कभी नहीं जान पाएँगी।

🏛️ सामाजिक और राजनीतिक आयाम

📉 विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास और मानवीय विस्थापन।

🛑 पश्चिम की अंधी नकल छोड़कर अपनी परिस्थितियों के अनुकूल विकास मॉडल अपनाने का सुझाव।

📌 समसामयिक प्रासंगिकता

🌏 पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ग्रामीण विस्थापन की समस्याओं में वृद्धि।

🧠 यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास का मॉडल प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखे।

📝 सारांश

🌿 निर्मल वर्मा का ‘जहाँ कोई वापसी नहीं’ औद्योगिकीकरण के कारण होने वाले विस्थापन की दर्दनाक कहानी है।

🌾 सिंगरौली के अमझर गाँव की यात्रा के माध्यम से लेखक दिखाता है कि कैसे अमरौली प्रोजेक्ट ने एक हरा-भरा गाँव उजाड़ने पर मजबूर कर दिया।

🚶♂️ ये लोग “आधुनिक भारत के नए शरणार्थी” हैं जो कभी वापस नहीं लौट सकते।

🛑 लेखक पश्चिमी मॉडल की अंधी नकल की आलोचना करते हुए कहता है कि भारत को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल विकास मॉडल अपनाना चाहिए था।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

🔹 ❓ प्रश्न 1. अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गाँव में सूनापन क्यों है?

✅ उत्तर:

🌳 अमझर दो शब्दों से मिलकर बना है – आम तथा झरना।

📍 अर्थात् वह स्थान जहाँ आम झरते हैं, अमझर कहलाता है।

🏡 यह एक गाँव का नाम है जो आम के पेड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ के पेड़ों से आम झरते (गिरते) रहते थे।

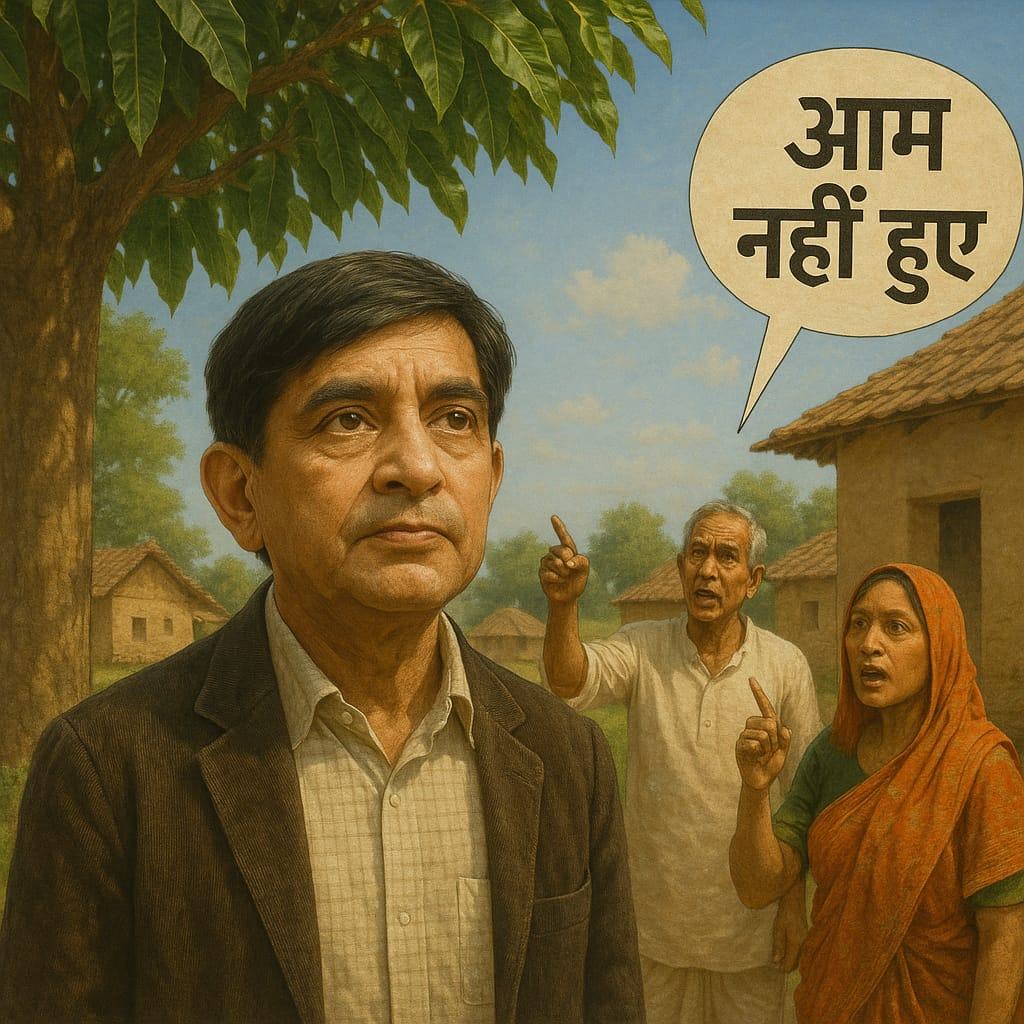

😔 इस गाँव में अब सूनापन है, पेड़ों पर भी सूनापन पसरा हुआ है।

🍂 अब न कोई फल पकता है और न नीचे झरता है।

📢 कारण – सरकारी घोषणा के बाद कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागाँव के अनेक गाँव उजाड़ दिए जाएँगे (अमझर भी उनमें था), यहाँ के पेड़ सूखने लगे।

🚶♂️ जब आदमी ही उजड़ जाएँगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे?

🔹 ❓ प्रश्न 2. आधुनिक भारत के ‘नए शरणार्थी’ किन्हें कहा गया है?

✅ उत्तर:

🏚️ पुराने शरणार्थी – भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से उजड़कर आए लोग।

🏭 नए शरणार्थी – जिन्हें औद्योगीकरण की आँधी ने घर-जमीन से उखाड़कर निर्वासित कर दिया।

🚫 इन्हें विकास और प्रगति के नाम पर उन्मूलित किया गया।

🏢 उनकी जमीन सरकार या औद्योगिक घरानों ने ले ली।

⛔ ये सदा के लिए बेघर हो गए और कभी लौट नहीं सकते।

🔹 ❓ प्रश्न 3. प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है?

✅ उत्तर:

🌊 प्रकृति के कारण विस्थापन – अस्थायी, जैसे बाढ़ या भूकंप में लोग कुछ समय के लिए हटते हैं और फिर लौट आते हैं।

🏭 औद्योगीकरण के कारण विस्थापन – स्थायी, लोग कभी लौट नहीं पाते, घर टूट चुके होते हैं, जमीन पर उद्योग बन जाते हैं।

🔹 ❓ प्रश्न 4. यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएँ किस प्रकार भिन्न हैं?

✅ उत्तर:

🌍 यूरोप – मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने की चिंता।

📖 संस्कृति से कोई सीधा संबंध नहीं।

🇮🇳 भारत – मनुष्य और उसकी संस्कृति के पारस्परिक संबंध की चिंता।

🌿 धरती, जंगल, नदियों से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा प्राथमिकता है।

🔹 ❓ प्रश्न 5. लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रैजडी क्या है?

✅ उत्तर:

🚫 ट्रैजडी यह नहीं कि हमने औद्योगीकरण का मार्ग चुना।

😔 असली ट्रैजडी – हमने पश्चिम की नकल में योजनाएँ बनाईं।

⚖️ इस प्रक्रिया में प्रकृति-मनुष्य-संस्कृति का नाजुक संतुलन नष्ट कर दिया।

🇮🇳 हम अपने आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप बना सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ।

🔹 ❓ प्रश्न 6. औद्योगीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे?

✅ उत्तर:

🏭 आम लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई, उन्हें उजाड़ा गया।

🌳 परिवेश नष्ट हुआ, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा।

🌫️ कारखानों का धुआँ व कचरा प्रदूषण फैलाने लगा।

⚠️ मनुष्य और उसका पर्यावरण दोनों उजड़ गए।

📜 निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए

🔹 ❓ प्रश्न 7 (क) आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे?

✅ उत्तर:

🌿 आदमी और पेड़ का गहरा रिश्ता है।

🚶♂️ जब लोग उजड़ जाते हैं तो पेड़ों का जीवित रहना भी व्यर्थ है।

🔹 ❓ प्रश्न 7 (ख) प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है?

✅ उत्तर:

🌊 प्रकृति – उजाड़ने के बाद फिर बसने का मौका देती है।

📜 इतिहास – उजाड़ने के बाद वापसी का अवसर नहीं देता।

🖋️ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए

🔹 ❓ प्रश्न 8 (क) आधुनिक शरणार्थी

✅ उत्तर:

🏚️ वे लोग जिन्हें औद्योगीकरण ने उखाड़ दिया।

🏭 उद्योगों के लिए हमेशा के लिए घर-ज़मीन से निर्वासित।

🔹 ❓ प्रश्न 8 (ख) औद्योगीकरण की अनिवार्यता

✅ उत्तर:

✅ देश की प्रगति के लिए जरूरी।

⚖️ लेकिन प्रकृति-मनुष्य-संस्कृति का संतुलन बचाना भी आवश्यक।

🔹 ❓ प्रश्न 8 (ग) प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध

✅ उत्तर:

🌿 गहरा संबंध है, जिसे औद्योगीकरण नष्ट कर देता है।

🛤️ विकास का रास्ता ऐसा हो जिससे यह रिश्ता न टूटे।

🌸 निम्नलिखित पंक्तियों का भाव-सौंदर्य

🔹 ❓ प्रश्न 9 (क) कभी-कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है।

✅ उत्तर:

💎 खनिज संपदा से भरपूर इलाकों पर सबकी नजर रहती है।

🏭 सरकार और उद्योगपति लूट की सोचते हैं।

😔 यही संपदा लोगों के लिए अभिशाप बन जाती है।

🔹 ❓ प्रश्न 9 (ख) अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था।

✅ उत्तर:

📜 भारत की संस्कृति केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि लोगों के आपसी रिश्तों में जीवित है।

💖 यह संबंध मन से है, दिखावटी नहीं।

🗝️ भाषा-शिल्प

🔹 ❓ प्रश्न 10. अभिव्यक्तियों का अर्थ

उत्तर:

🕊️ मूक सत्याग्रह – चुप रहकर सत्य के लिए आग्रह, शांत विरोध।

🌼 पवित्र खुलापन – खुलेपन में पवित्रता का भाव।

💪 स्वच्छ मांसलता – सौंदर्य और सौष्ठव में पवित्रता।

⚙️ औद्योगीकरण का चक्का – औद्योगिक विकास की रफ्तार।

⚖️ नाजुक संतुलन – दो के बीच कठिन तालमेल।

🔹 ❓ प्रश्न 11. मुहावरे

उत्तर:

मटियामेट होना – पूरी तरह नष्ट हो जाना।

आफत टलना – मुसीबत का समाप्त होना।

न फटकना – पास न आना।

🔹 ❓ प्रश्न 12. गद्यांश (भूतकाल में)

✅ उत्तर:

किंतु यह भ्रम था – यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत थे।

🌾 हम हिम्मत बटोरकर गाँव के भीतर गए तो वे औरतें दिखीं, जो एक पाँत में झुकी धान के पौधे पानी में रोप रही थीं।

✨ सुंदर-सुडौल, धूप में चमकती काली टाँगें और सिरों पर चटाई के किश्तीनुमा हैट, जो वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते थे।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

❓ प्रश्न 1. सिंगरौली क्षेत्र में कौन से दो मुख्य संस्थानों की स्थापना हुई?

🔹 (क) टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज

🔹 (ख) सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन

🔹 (ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और कोल इंडिया लिमिटेड

🔹 (घ) हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन

✅ उत्तर: (ख) सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन

❓ प्रश्न 2. निर्मल वर्मा ने विस्थापित लोगों की तुलना किससे की है?

🔹 (क) प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों से

🔹 (ख) गिद्धों और चीलों से

🔹 (ग) आधुनिक भारत के नए शरणार्थियों से

🔹 (घ) युवा हिरणियों से

✅ उत्तर: (ग) आधुनिक भारत के नए शरणार्थियों से

❓ प्रश्न 3. अमझर गाँव के आम के पेड़ क्यों सूखने लगे?

🔹 (क) बारिश न होने के कारण

🔹 (ख) बीमारी के कारण

🔹 (ग) विस्थापन की घोषणा के कारण

🔹 (घ) मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से

✅ उत्तर: (ग) विस्थापन की घोषणा के कारण

❓ प्रश्न 4. लेखक के अनुसार भारत की संस्कृति कहाँ जीवित रहती है?

🔹 (क) संग्रहालयों में

🔹 (ख) पुस्तकों में

🔹 (ग) मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों में

🔹 (घ) मंदिरों में

✅ उत्तर: (ग) मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों में

❓ प्रश्न 5. सिंगरौली को पहले किस नाम से जाना जाता था?

🔹 (क) स्वर्ग की धरती

🔹 (ख) काला पानी

🔹 (ग) सोने की चिड़िया

🔹 (घ) हरित क्रांति

✅ उत्तर: (ख) काला पानी

✏️ लघु उत्तरीय प्रश्न (15 शब्द)

❓ प्रश्न 1. विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों का सिंगरौली क्षेत्र में क्या महत्व था?

✅ उत्तर: ये पहाड़ियाँ सिंगरौली क्षेत्र को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं और इसे हरा-भरा बनाती थीं।

❓ प्रश्न 2. धान रोपती महिलाओं का वर्णन क्यों मार्मिक है?

✅ उत्तर: क्योंकि यह शाश्वत दृश्य औद्योगीकरण के कारण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

❓ प्रश्न 3. लेखक ने औद्योगिक कंपनियों की तुलना किससे की है?

✅ उत्तर: गिद्धों और चीलों से, जो शिकार देखकर आकाश में मंडराने लगते हैं।

❓ प्रश्न 4. खैरवार जाति का सिंगरौली से क्या संबंध था?

✅ उत्तर: 1926 से पूर्व सिंगरौली में खैरवार जाति के आदिवासी राजाओं का शासन था।

❓ प्रश्न 5. प्रकृति के विरोध का क्या अर्थ है?

✅ उत्तर: आम के पेड़ों का सूखना प्रकृति का मानवीय विस्थापन के विरुद्ध मूक प्रतिरोध है।

📜 मध्यम उत्तरीय प्रश्न (70 शब्द)

❓ प्रश्न 1. निर्मल वर्मा की भाषा-शैली की विशेषताएं क्या हैं?

✅ उत्तर: निर्मल वर्मा की भाषा में अनोखी कसावट है। उनकी शैली में चित्रात्मकता, संवेदनात्मक गहराई और मिश्र-संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। वे उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। उनके वर्णन में काव्यात्मकता है जो पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। विशेषकर प्रकृति चित्रण में उनकी कलम जादू बिखेरती है।

❓ प्रश्न 2. सिंगरौली की प्राकृतिक संपदा का वर्णन करें।

✅ उत्तर: सिंगरौली की भूमि अत्यंत उर्वरा थी। यहाँ के जंगल खनिज संपदा से समृद्ध थे। कत्था, महुआ, बाँस और शीशम के पेड़ों से यह क्षेत्र आच्छादित था। कोयले की प्रचुर मात्रा भूमि के नीचे दबी थी। यही प्राकृतिक संपदा बाद में इस क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गई क्योंकि औद्योगिक घरानों की नज़र इस पर पड़ी।

❓ प्रश्न 3. विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरणीय नुकसान का विश्लेषण करें।

✅ उत्तर: विकास के नाम पर प्रकृति का निरंतर दोहन हो रहा है। हरे-भरे जंगल काटे जा रहे हैं, खेती की जमीन छीनी जा रही है। औद्योगिक प्रदूषण से हवा और पानी दूषित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का सहज संबंध टूट रहा है। यह विकास वास्तव में विनाश की ओर ले जा रहा है।

❓ प्रश्न 4. औद्योगीकरण और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संघर्ष को समझाएं।

✅ उत्तर: औद्योगीकरण केवल भौतिक विस्थापन नहीं करता बल्कि सांस्कृतिक जड़ों को भी उखाड़ देता है। गाँव की परंपराएं, त्योहार, रीति-रिवाज सब छूट जाते हैं। पुरानी पीढ़ी अपनी संस्कृति को सहेजने की कोशिश करती है जबकि नई पीढ़ी आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी जड़ों से कट जाती है। यह द्वंद्व व्यक्ति और समाज दोनों के लिए दर्दनाक होता है।

🖋️ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

❓ प्रश्न 1. “जहाँ कोई वापसी नहीं” शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हुए इस पाठ की समसामयिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए।

✅ उत्तर: “जहाँ कोई वापसी नहीं” शीर्षक अत्यंत सार्थक है क्योंकि यह औद्योगिक विस्थापन की अपरिवर्तनीयता को दर्शाता है। प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत, औद्योगीकरण के कारण उजड़े लोग कभी अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौट सकते। उनके गाँव, खेत, पेड़-पौधे सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं।

आज के संदर्भ में यह पाठ अत्यंत प्रासंगिक है। देश में बड़े बांधों, खनन परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, और सतत विकास की चर्चा में यह रचना महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास का ऐसा मॉडल क्यों अपनाया जाए जो प्रकृति और मानव संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर आधुनिक पर्यावरण संघर्षों तक यह पाठ प्रेरणा देता है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अतिरिक्त ज्ञान

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

दृश्य सामग्री

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————