Class 12 : हिंदी साहित्य – अध्याय 7.मलिक मुहम्मद जायसी

संक्षिप्त लेखक परिचय

🏵 जीवन:-

🔸 मलिक मुहम्मद जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले के जायस नामक कस्बे में हुआ।

🔹 वे सूफी संत और कवि थे, जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक साधना, साहित्य-रचना और जनकल्याण में बिताया।

🔸 जायसी का जीवन सादगी, भक्ति और प्रेम की भावना से ओत-प्रोत था।

🔹 उनका सम्पर्क सूफी संतों और भक्तिकालीन संत कवियों से रहा, जिससे उनके विचारों में अद्भुत उदारता और समन्वयवाद विकसित हुआ।

📜 साहित्यिक योगदान:-

💠 मलिक मुहम्मद जायसी अवधी भाषा के महाकाव्यकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं।

💠 उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जिसमें राजपूताना की पृष्ठभूमि, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है।

💠 पद्मावत में रानी पद्मावती और रत्नसेन की कथा के माध्यम से उन्होंने सांसारिक प्रेम को ईश्वर-प्राप्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।

💠 उनकी भाषा अवधी है, जिसमें फारसी, अरबी और ब्रजभाषा के शब्दों का सुंदर मेल है।

💠 जायसी के काव्य में रूपक, प्रतीक और अलंकारों का अनूठा प्रयोग मिलता है, जो भाव और कला दोनों को समृद्ध करता है।

💠 उन्होंने प्रेम, त्याग और भक्ति को लोकजीवन और सूफी विचारधारा से जोड़कर हिंदी साहित्य में एक अनूठा स्थान बनाया।

💠 उनका साहित्य आज भी प्रेम और मानवीय मूल्यों के आदर्श स्वरूप के रूप में याद किया जाता है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

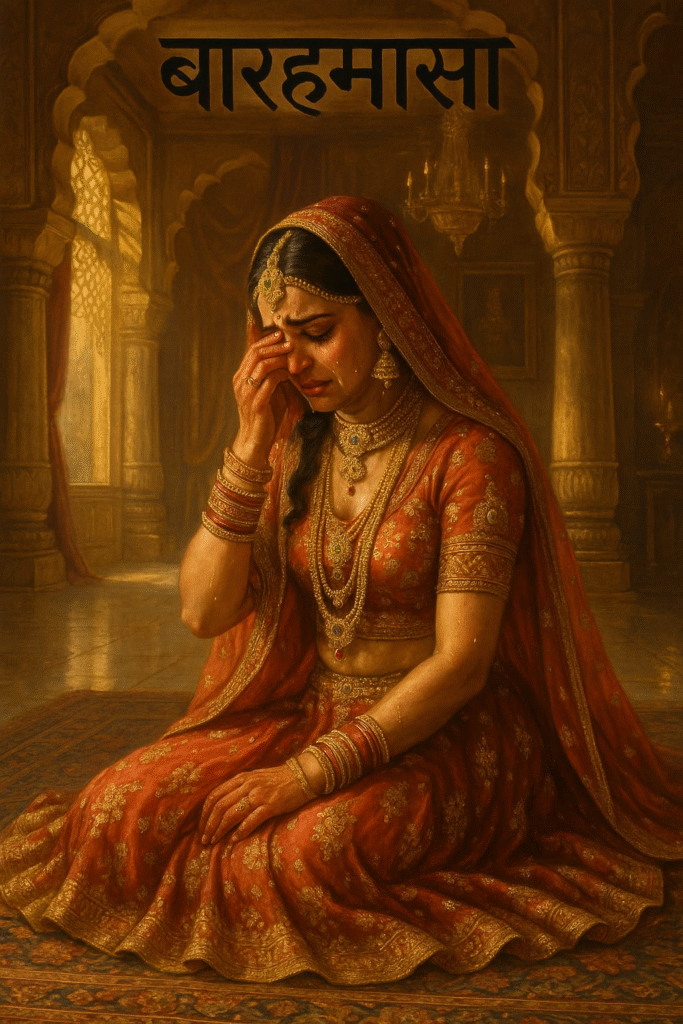

बारहमासा की साहित्यिक परंपरा

🔸 बारहमासा मूलतः विरहप्रधान लोकसंगीत की एक परंपरागत विधा है जिसमें वर्ष भर के बारह महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुख से कराया जाता है। इस काव्य शैली में प्रत्येक महीने की अपनी प्राकृतिक सुषमा, त्योहारीय आकर्षण, लोकाचार-परंपरा एवं भौगोलिक प्रभावों के माध्यम से नायिका की विरह वेदना का चित्रण किया जाता है। हिंदी साहित्य में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में वर्णित बारहमासा संभवतः हिंदी का सर्वप्रथम बारहमासा है।

पद्मावत महाकाव्य में नागमती वियोग खंड

🔹 पद्मावत के केंद्र में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, उसकी प्रथम पत्नी नागमती और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की त्रिकोणीय प्रेम कथा है। जब रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप चला जाता है, तो चित्तौड़ में उसकी प्रतीक्षारत पत्नी नागमती उसके वियोग में अत्यधिक व्याकुल हो जाती है।

🔹 नागमती को लगता है कि कोई चतुर नागरी स्त्री ने उसके प्रियतम को अपने मोहजाल में फंसा लिया है — “नागर काहु नारि बस परा। तेहि मोर पिउ मोसों हरा।।” इसी वियोग व्यथा का मार्मिक चित्रण जायसी ने बारहमासा के माध्यम से किया है।

बारहमासा में वर्णित चार मास

🔸 जायसी के बारहमासा में मुख्यतः शीत ऋतु के चार महीनों — अगहन, पूस, माघ और फागुन का विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक मास में प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ नागमती की विरह दशा का चित्रण किया गया है।

अगहन मास (नवंबर-दिसंबर)

🟢 अगहन देवस घटा निसि बाढ़ी। दूभर दुख सो जाइ किमि काढ़ी।।

🟢 अब धनि देवस बिरह भा राती। जरै बिरह ज्यों दीपक बाती।।

🔹 अगहन महीने में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। पति के वियोग में नागमती के लिए यह दूभर दुख और भी असहनीय हो जाता है। अब विरह के कारण दिन भी रात की तरह कष्टदायक हो गए हैं। विरह की अग्नि उसे दीपक की बाती की तरह जला रही है।

🟢 काँपा हिया जनावा सीऊ। तौ पै जाइ होइ सँग पीऊ।।

🟢 घर घर चीर रचा सब काहूँ। मोर रूप रँग लै गा नाहू।।

🔹 शीत के कारण नागमती का हृदय कांप रहा है, यह ठंड तभी दूर होगी जब प्रियतम पास हो। घर-घर में सर्दी से बचने के लिए कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन नागमती कहती है कि मेरा रूप-रंग तो मेरा नाथ अपने साथ ले गया है।

पूस मास (दिसंबर-जनवरी)

🟡 पूस जाड़ थर थर तन काँपा। सुरुज जाइ लंकदिसि चाँपा।।

🟡 बिरह बाढ़ि भा दारुन सीऊ। कँपि कँपि मरौं लेहि हरि जीऊ।।

🔹 पूस महीने की भयंकर ठंड में नागमती का शरीर थर-थर कांप रहा है। सूर्य लंका की दिशा में छिप गया है, जिससे शीत और भी तीव्र हो गई है। विरह के कारण यह सर्दी और भी दारुण हो गई है, वह कांपते-कांपते मर जाना चाहती है।

🟡 चकई निसि बिछुरैं दिन मिला। हौं निसि बासर बिरह कोकिला।।

🟡 रैनि अकेलि साथ नहिं सखी। कैसें जिऔं बिछोही पँखी।।

🔹 चकवा-चकवी रात में बिछुड़ते हैं और दिन में मिलते हैं, लेकिन नागमती दिन-रात विरह रूपी कोकिला की तरह व्याकुल रहती है। रात को वह अकेली है, कोई सखी साथ नहीं है — इस बिछुड़े हुए पक्षी की तरह कैसे जिए?

माघ मास (जनवरी-फरवरी)

🔵 लागेउ माघ परै अब पाला। बिरहा काल भएउ जड़काला।।

🔵 पहल पहल तन रुई जो झाँपै। हहरि हहरि अधिकौ हिय काँपै।।

🔹 माघ महीने में पाला पड़ने लगा है, विरह का समय और भी कष्टकर हो गया है। शरीर को रुई से ढका जा रहा है लेकिन हृदय और भी अधिक कांप रहा है।

🔵 एहि मास उपजै रसमूलू। हूँ सो भँवर मोर जोबन फूलू।।

🔵 नैन चुवहिं जस माँहुट नीरू। तेहि बिनु अंग लाग सर चीरू।।

🔹 इस महीने में फसलों की जड़ें रसपूर्ण होती हैं — तुम भंवरे हो और मेरा यौवन फूल है। आंखों से आंसू इस तरह बह रहे हैं जैसे ओस की बूंदें गिरती हैं। प्रियतम के बिना शरीर में ठंडे बाणों की तरह सर्दी लग रही है।

फागुन मास (फरवरी-मार्च)

🟠 फागुन पवन झँकोरै बहा। चौगुन सीउ जाइ किमि सहा।।

🟠 तन जस पियर पात भा मोरा। बिरह न रहै पवन होइ झोरा।।

🔹 फागुन में तेज हवाएं चलने लगीं हैं, सर्दी चार गुनी बढ़ गई है। नागमती का शरीर पीले पत्तों की तरह हो गया है, विरह रूपी पवन उसे झकझोर रहा है।

🟠 फाग करहिं सब चाँचरि जोरी। मोहिं जिय लाइ दीन्हि जसि होरी।।

🟠 जौं पै पियहि जरत अस भावा। जरत मरत मोहिं रोस न आवा।।

🔹 सभी स्त्रियां जोड़े बनाकर होली खेल रही हैं, मेरे हृदय में तो होली की तरह विरह की अग्नि जल रही है। यदि मेरा प्रियतम भी इसी तरह जल रहा हो तो मुझे जलते-मरते हुए भी क्रोध नहीं आता।

काव्य की भाषा और शैली

🔸 जायसी ने फारसी की मसनवी शैली में दोहा-चौपाई की परंपरागत हिंदी छंद पद्धति को अपनाया है। उनकी भाषा ठेठ अवधी है, जो अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। अवधी भाषा की यह विशेषता है कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ-साथ अरबी-फारसी के प्रचलित शब्द और मुहावरे बड़े स्वाभाविक रूप से आए हैं।

🔸 जायसी की कविता का आधार लोकजीवन का व्यापक अनुभव है। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, लोकोक्तियां, मुहावरे और पूरी काव्य-भाषा पर लोक संस्कृति का गहरा प्रभाव है। यह प्रभाव उनकी रचनाओं को नया अर्थ और सौंदर्य प्रदान करता है।

सूफी रहस्यवाद और प्रेम दर्शन

🟢 जायसी के बारहमासा में सूफी रहस्यवाद की गहरी छाप है। उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। नागमती का विरह केवल पार्थिव प्रेम का चित्रण नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच के विरह का भी संकेत है।

🟢 जायसी का रहस्यवाद भावात्मक है, जिसमें प्रेम को परमात्मा तक पहुंचने का साधन माना गया है। उन्होंने प्रकृति के कण-कण में उस परम सत्ता का दर्शन किया है। विरह की यह पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह मानव आत्मा की उस परम प्रेम के लिए तड़प है।

प्रकृति चित्रण और उद्दीपन विभाव

🟡 जायसी ने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग नहीं किया है बल्कि उसे उद्दीपन विभाव के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रत्येक मास की प्राकृतिक विशेषताएं नागमती के विरह को और भी तीव्र बनाती हैं।

🟡 शीत ऋतु की कठोरता, पाला, ओस, तेज हवाएं — सब कुछ उसकी विरह वेदना को बढ़ाने का काम करते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में दिनों का छोटा होना और रातों का लंबा होना नागमती के लिए अत्यधिक कष्टकारी हो जाता है। पूस की कड़कड़ाती ठंड में चकवा-चकवी का बिछुड़ना उसे अपने वियोग की याद दिलाता है।

विरह श्रृंगार का मनोवैज्ञानिक चित्रण

🔵 जायसी ने नागमती के विरह का केवल बाहरी चित्रण नहीं किया है बल्कि उसकी आंतरिक मनोदशा का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विरह की पीड़ा से उसका शरीर दिन-प्रति-दिन क्षीण होता जा रहा है — “रकत ढरा माँसू गरा, हाड़ भएउ सब संख”।

🔵 नागमती का विरह इतना तीव्र है कि वह पूरी प्रकृति को अपने भावों से संचालित होता हुआ महसूस करती है। भूमि पर रेंगने वाली वीर-बहूटियां उसे अपनी आंखों के आंसुओं की बूंदें लगती हैं।

अलंकार योजना और काव्य सौंदर्य

🟠 जायसी के बारहमासा में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। “जरै बिरह ज्यों दीपक बाती” में उपमा अलंकार है। “बिरह सचान भँवै तन चाँड़ा” में रूपक अलंकार है।

🟠 प्रकृति के विभिन्न उपादानों — चकवा-चकवी, कोकिला, ओस, पाला, हवा आदि का प्रतीकात्मक प्रयोग जायसी की कलात्मकता का परिचायक है।

साहित्यिक महत्व और प्रभाव

🟢 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया है। उन्होंने जायसी को अपनी त्रिवेणी में स्थान दिया।

🟢 जायसी की विरह व्यंजना की विशेषता यह है कि इसमें अतिशयोक्ति भी प्रभाव को बढ़ाती है और रीतिकालीन कवियों की तरह हास्यास्पद नहीं लगती। यह विरह की पराकाष्ठा है जहां नागमती को पूरी सृष्टि अपने विरह भावों की साक्षी जान पड़ती है।

निष्कर्ष

🔸 जायसी का बारहमासा हिंदी साहित्य की अमर कृति है जिसमें विरह श्रृंगार का अद्वितीय चित्रण है। इसमें लोक संस्कृति, प्रकृति चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सूफी दर्शन का अनुपम संयोजन है। नागमती का विरह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है बल्कि यह मानव हृदय की उस शाश्वत तड़प का प्रतीक है जो परम प्रेम के लिए व्याकुल रहती है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

🔹 प्रश्न 1

अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी (नागमती) की व्यथा-कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए।

🟢 उत्तर:

अगहन मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं।

नागमती के लिए यह परिवर्तन अत्यधिक कष्टप्रद है क्योंकि दिन तो जैसे-तैसे कट जाता है परंतु रात में प्रिय की याद सताती है।

घर में अकेली होने से यह स्थिति उसे वियोग के चरम तक ले जाती है।

उसकी स्थिति दीपक की बाती के समान हो गई है जो पूरी रात जलती रहती है, वैसे ही वह विरहाग्नि में जल रही है।

अगहन मास की ठंड उसके हृदय को कंपा रही है।

यदि पति साथ होते तो वह ठंड को झेल लेती, पर उनकी अनुपस्थिति में यह ठंड दोगुनी हो गई है।

प्रिय के बिना श्रृंगार भी कष्टप्रद लगता है क्योंकि उसका रूप-रंग प्रिय अपने साथ ले गया है।

🔹 प्रश्न 2

‘जीयत खाइ मुएँ नहिं छाँड़ा’ पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह-दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।

🟠 उत्तर:

पंक्ति में नागमती के वियोग की तुलना बाज़ से की गई है।

जैसे बाज़ शिकार को नोच-नोचकर खाता है, वैसे ही विरह रूपी बाज़ नागमती को जीवित खा रहा है।

विरह प्रत्यक्ष नहीं दिखता परंतु भीतर-ही-भीतर उसे लील रहा है।

जब तक यह बाज़ उसे पूरी तरह खा नहीं लेता, पीछा नहीं छोड़ता।

पति से अलग होना उसके लिए अत्यधिक कष्टप्रद है और विरहाग्नि उसे भीतर से नष्ट कर रही है।

🔹 प्रश्न 3

माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है?

🔵 उत्तर:

माघ मास में ठंड अपने चरम पर रहती है, चारों ओर कोहरा छा जाता है।

यह समय विरहिणी के लिए मृत्यु के समान कष्टकारी है।

यदि पति नहीं लौटा तो ठंड उसे खा जाएगी।

माघ में उसके मन में काम-भावना और मिलने की व्याकुलता बढ़ जाती है।

बारिश विरह को और तीव्र कर देती है, भीगे कपड़े और आभूषण तीर की तरह चुभते हैं।

श्रृंगार अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि विरह में जलकर उसका शरीर राख हो जाएगा।

🔹 प्रश्न 4

वृक्षों से पत्तियाँ तथा वनों से ढाँखें किस माह में गिरते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है?

🟡 उत्तर:

फागुन मास में वृक्षों से पत्तियाँ और वनों से ढाँखें गिरते हैं।

यह महीना विरहिणी के लिए बहुत कष्टदायक है।

गिरती पत्तियाँ उसे टूटी हुई आशा की तरह लगती हैं।

प्रिय के लौटने की उम्मीद हर पत्ते के साथ धूमिल हो जाती है।

उसका रंग पीला हो गया है, जैसे सूखे पत्ते।

फागुन माह दुख को शांत करने के बजाय बढ़ा देता है।

बसंत आने पर पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे, पर उसके जीवन में सुख कब लौटेगा, यह अज्ञात है।

🔹 प्रश्न 5

निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए:

(क) पिय सौं कहेहु सँदेसड़ा, ऐ भँवरा ऐ काग।

सो धनि बिरहें जरि मुई, तेहिक धुआँ हम लाग।

🟢 उत्तर:

नागमती भौरों और कौवों से कहती है कि उसकी विरहाग्नि की दशा प्रियतम को बता दें।

वह जलकर काली हो गई है, और कहती है कि यह धुआँ उसी के जलने से निकला है।

(ख) रकत ढरा माँसू गरा, हाड़ भए सब संख।

धिन सारस होइ ररि मुई, आइ समेटहु पंख।

🟠 उत्तर:

नागमती कहती है कि वियोग में उसकी आँखों से रक्त बह रहा है।

शरीर गलकर सूख गया और हड्डियाँ शंख जैसी हो गईं।

वह सारस की तरह मर रही है और प्रिय से पंख समेटने की विनती करती है।

(ग) तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई, तन तिनुवर भा डोल।

तेहि पर बिरह जराई कै, चहै उड़ावा झोल।

🔵 उत्तर:

वह कहती है कि प्रिय के बिना वह सूखकर तिनके जैसी हो गई है।

दुर्बल शरीर हवा से डोलता है।

विरह की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी और हवा उसे उड़ा ले जाएगी।

(घ) यह तन जारौं छार कै, कहौं कि पवन उड़ाउ।

मकु तेहि मारग होइ परौं, कंत धरैं जहँ पाउ।

🟡 उत्तर:

नागमती चाहती है कि शरीर को जलाकर राख बना दे।

हवा उस राख को प्रिय के मार्ग में बिखेर दे।

इससे वह अपने प्रियतम को स्पर्श कर सकेगी।

🔹 प्रश्न 6

प्रथम दो छंदों में से अलंकार छाँटकर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य-सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए।

🟢 उत्तर:

पहला पद:

“यह दुःख दगध न जानै कंतू। जोबन जरम करै भसमंतू।”

अनुप्रास अलंकार — ‘दुःख दगध’, ‘जोबन जरम’।

करुण रस का गहन चित्रण, भाषा सहज और गेय।

दूसरा पद:

“बिरह बाढ़ि भा दारुन सीऊ। कँपि-कँपि मरौं लेहि हरि जीऊ।”

अनुप्रास अलंकार — ‘बिरह बाढ़ि’।

पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार — ‘कँपि-कँपि’।

पूस माह की ठंड और विरह का सजीव वर्णन।

काव्य-सौंदर्य की विशेषताएं:

अवधी भाषा का सहज प्रयोग

करुण रस का मार्मिक अंकन

माधुर्य गुण की उपस्थिति

प्रवाहमयता और संगीतात्मकता

दृश्य बिंब की सुंदर योजना

मानवीकरण, अनुप्रास, पदमैत्री अलंकारों का प्रयोग

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

I. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

1.बारहमासा में नागमती की पीड़ा को सर्वप्रथम उद्दीप्त करने वाला ऋतु-परिवर्तन कौन-सा है?

🌸 (A) ग्रीष्म की लू

🌙 (B) अगहन की लम्बी रातें ✅

🌧 (C) वर्षा की घटाएँ

🌼 (D) बसंत की मन्द बयार

2.“पिय सौं कहेहु सँदेसड़ा, ऐ भँवरा ऐ काग” पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है—

📜 (A) उपमेय-उपमान

💖 (B) मानवीकरण ✅

❓ (C) संदेह

✨ (D) अनुप्रास

3.जायसी ने बारहमासा में कुल कितने महीनों का चित्रण किया है?

📅 (A) बारह

🕰 (B) सात

🌟 (C) चार ✅

🍂 (D) पाँच

4.नागमती के अनुसार विरह की अग्नि ने उसके किस शारीरिक पक्ष को सबसे पहले क्षीण किया?

❤️ (A) रक्त ✅

👀 (B) नेत्र

🎤 (C) स्वर

💇 (D) केश

5.“तन जस पियर पात” रूपक किस माह के वर्णन में आया है?

❄ (A) पूस

🌺 (B) फागुन ✅

🌬 (C) माघ

🍁 (D) कार्तिक

II. लघु उत्तरीय (लगभग 30–40 शब्द)

प्र.1 बारहमासा में ‘भँवरा’ और ‘काग’ प्रतीक किस संवेदना को मुखरित करते हैं?

🌼 उ. दोनों प्राणी नागमती का संदेशवाहक बनते हैं; वे विरही नायिका की असह्य पीड़ा, जले हुए रूप और काजल-समान धुएँ का चित्र उसके प्रिय तक पहुँचाने का माध्यम हैं। इनसे उसका वात्सल्यपूर्ण आग्रह तथा एकाकीपन उभरता है।

प्र.2 ‘रकत ढरा माँसू गरा’ पंक्ति नागमती की कौन-सी मनोदशा को उद्घाटित करती है?

💔 उ. यह अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण दर्शाता है कि लगातार आँसुओं के प्रवाह ने उसके रक्त तक को निर्बीज कर दिया; शरीर में केवल हड्डियों-सी सुकुमारता शेष है—अत्यधिक विरहजन्य क्षीणता का बिम्ब।

प्र.3 पूस मास में प्राकृतिक वातावरण नागमती के कष्ट को कैसे दुगुना कर देता है?

🌬 उ. सूर्य का ‘लंका दिशा’ में ढल जाना, कुहरे-भरी हवाएँ और नीरव रातें उसके तन-मन को जकड़ लेती हैं; ठिठुरन से काँपता शरीर विरह-ज्वर के ताप को और तीव्र कर देता है।

प्र. 4 जायसी की अवधी भाषा बारहमासा के भावचित्र को किस तरह समृद्ध करती है?

📜 उ. ठेठ लोकबोली के सहज शब्द (‘सीऊ’, ‘पीऊ’, ‘चाँड़ा’) विरह के लोकानुभव को जीवंत बनाते हैं; पाठक को नागमती की पीड़ा सीधे लोकस्मृति से जोड़ते हैं।

प्र.5 ‘विरह सचान भँवै तन चाँड़ा’ में ‘भँवै’ रूपक का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

🦅 उ. ‘भँवै’ यानी बाज़; यहाँ विरह एक खूँखार बाज़ की तरह है जो जीवित शरीर को नोच-नोच कर खाता है—नायिका को क्षण-क्षण मृतवत बनाता हुआ।

III. मध्यम दीर्घ उत्तरीय (लगभग 120–150 शब्द)

1.अगहन और पूस माह के प्रकृति-चित्रण में नागमती के आन्तरिक द्वन्द्व का तुलनात्मक विश्लेषण

उत्तर:

🌙 अगहन – दिन घटकर रातें बढ़ती हैं; दीपक-सी जलती विरहाग्नि, काँपता हृदय, रूप-रंग का क्षय।

❄ पूस – सूर्य का ताप ओझल, कुहरा और ठिठुरन, चकई-चकवा का विरह।

🌿 निष्कर्ष – प्रकृति सहर्ष सहभागी है, अगहन धीरे जलाता है, पूस जड़ बना देता है।

2.माघ मास का ‘रस मूलू’ रूपक और यौवन-बोध

उत्तर:

🌾 माघ में फसल-मूल रस से भरे – नागमती का यौवन भी वैसा ही, प्रिय को निमंत्रण।

💧 आँसू उस रस को शीत कर देते हैं, ठंडे बाण-सी पीड़ा।

⚡ यह रसल-उन्मेष और विरह-शोषण का द्वन्द्व है।

3.‘तन तिनुवर भा डोल’ में देह-प्रकृति सामंजस्य

उत्तर:

🍂 पतझड़ के सूखे तिनके – जरा सी हवा से डोलते हैं।

💨 नागमती का कृश शरीर भी विरह-वायु से डोल रहा है।

⚖ यह निरूपायता और अस्तित्वगत हल्केपन का प्रतीक है।

4.सूफी प्रेमदर्शन का प्रतिरूप

उत्तर:

🕌 लौकिक प्रेम = ईश्वर प्रेम का रूपक।

🔥 विरहाग्नि – ‘इश्क-ए-मजाजी’ से ‘इश्क-ए-हकीकी’।

💭 देह-राग राख बनकर आत्मिक समर्पण का मार्ग।

🌟 यह मनुष्यात्मा की परमात्मा के प्रति अनन्त तड़प का सूफी आख्यान है।

IV. विस्तृत उत्तरीय (लगभग 300–350 शब्द)

बारहमासा में प्रयुक्त प्रकृति-उपादानों का ‘उद्दीपन-विभाव’ एवं ‘संवेदनात्मक प्रतिबिम्ब’

उत्तर:

1.🌟 उद्दीपन-विभाव – बाहरी घटक जो भाव को उद्दीप्त करें।

2.🌙 रात-दिन का द्वंद्व – बढ़ती रातें विरह गहन, दिन घटने से आशा भी कम।

3.❄ ठिठुरन और पाला – बाहरी ठंड आन्तरिक शीत का प्रतीक।

4.💨 पवन का रूपक – फागुन की झकोर विरह-अग्नि को भड़काती।

5.🍂 पत्तियों का झड़ना – देह क्षरण और आशा मुरझाने का बिंब।

6.🐝 भँवरा और काग – संदेशवाहक, मानवीकरण से संवेदना तीव्र।

7.🕊 चकई-चकवा, कोकिला, सारस – पक्षी-द्वंद्व से समानानुभूति, एकाकीपन की छाया।

8.🎭 संवेदनात्मक प्रतिबिम्ब – प्राकृतिक बिंब मनोदशा का प्रतिबिम्ब और उसे तीव्र करने वाला कारक।

9.🌿 सारांश – प्रकृति जीवित पात्र की तरह विरह-रस की धारा को अविरल रखती है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अतिरिक्त ज्ञान

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

दृश्य सामग्री

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————