Class 12 : हिंदी साहित्य – अध्याय 3.सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’

संक्षिप्त लेखक परिचय

🔷 लेखक परिचय: अज्ञेय (सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन)

अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि, कथाकार, निबंधकार और विचारक थे। उनका असली नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। वे प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञेय की रचनाओं में आधुनिक जीवन की जटिलता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्तित्व की खोज प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा-वृत्तांत, संपादन और अनुवाद सभी क्षेत्रों में योगदान दिया। उनके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह हैं ‘इत्यादि-इत्यादि’, ‘आँगन के पार द्वार’, और उपन्यास ‘शेखर: एक जीवनी’, ‘नदी के द्वीप’। अज्ञेय का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत सम्मानित और विशिष्ट है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

‘यह दीप अकेला’ प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ (1911-1987) द्वारा रचित है. अज्ञेय एक मनोविश्लेषणवादी तथा व्यक्तिवादी कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं में मानव मन की कुंठाओं तथा वासनाओं का वर्णन किया है. उनका जन्म कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता.

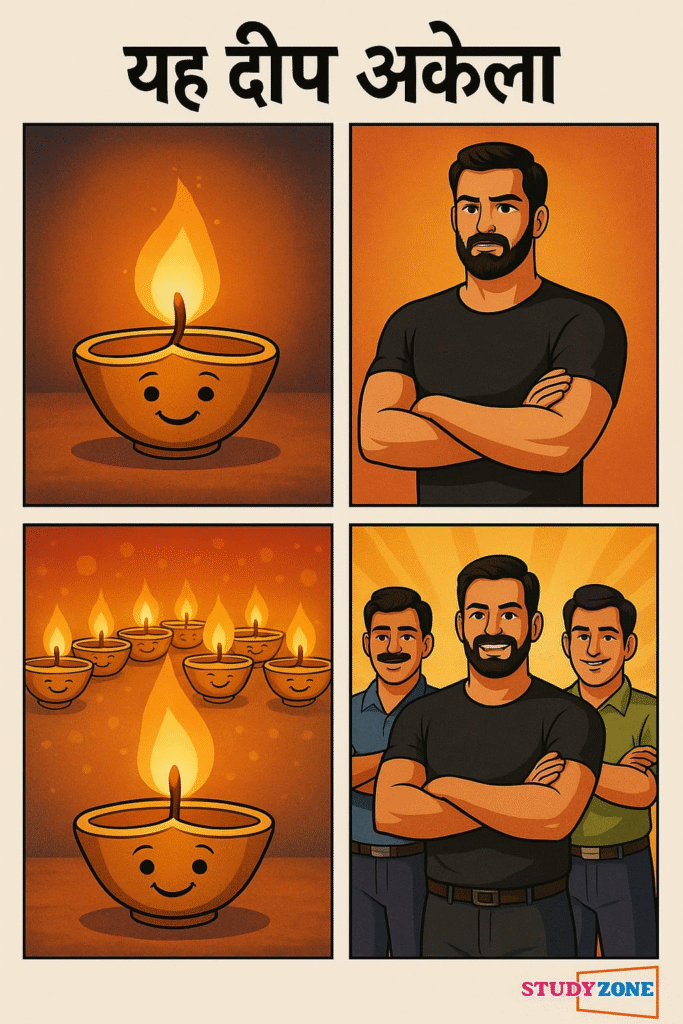

काव्य की केंद्रीय विषयवस्तु

यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है. कविता में कवि ने एक ऐसे दीप की बात की है जो स्नेह और गर्व से भरा है तथा इसीलिए मदमाता है. इस पूर्णता के बोध ने उसे अकेला कर दिया है. अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध हो जाए वह सार्थक नहीं हो सकता है. इसलिए कवि चाहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर दिया जाए. इससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी.

काव्यांशों की पंक्ति-दर-पंक्ति व्याख्या

प्रथम काव्यांश

“यह दीप अकेला स्नेह भरा

है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।”

कवि यहाँ एक ऐसे दीप के बारे में बात कर रहे हैं जो स्नेह से भरा हुआ है. यह दीप अपनी पूर्णता के कारण गर्व से भरा हुआ है और अपने गुणों के कारण मदमाता है. परंतु यह अकेला है. कवि कहते हैं कि इस दीप को भी पंक्ति में दे दो, अर्थात समाज के साथ जोड़ दो ताकि इसकी सार्थकता बढ़ सके.

“यह जन है-गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा?”

यह दीप उस जनता के समान है जो ऐसे गीत गाती है जिन्हें और कोई नहीं गा सकता. यह व्यक्ति अनोखे गीत गाता है या रचता है, इन गीतों को इसके अलावा और कोई नहीं गा सकता. कवि इस व्यक्ति की विशिष्टता और अद्वितीयता को दर्शा रहे हैं.

“पनडुब्बा-ये मोती सच्चे फिर कौन कृती लाएगा?”

यह व्यक्ति एक गोताखोर (पनडुब्बा) के समान है जो पानी में डुबकी लगाकर सच्चे मोती लाता है. जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर सुंदर और कीमती मोती निकालकर लाता है, उसी प्रकार यह व्यक्ति सत्य के नए-नए आयामों को उद्घाटित करता है. इसके समान कुशल और भाग्यवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है.

“यह समिधा-ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा।”

यह व्यक्ति यज्ञ की समिधा (यज्ञ की सामग्री) के समान है. समिधा जैसे स्वयं जलकर वातावरण को पवित्र करती है, उसी प्रकार यह व्यक्ति स्वयं को जलाकर समाज के कल्याण के लिए क्रांति की ज्वाला सुलगाता है. यह धुन का पक्का है और अपने विचारों से परिवर्तन की गर्मी पैदा करता है. ऐसा व्यक्ति बहुतों में एक (बिरला) है.

“यह अद्वितीय-यह मेरा-यह मैं स्वयं विसर्जित-“

यह व्यक्ति अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है. कवि कहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे समान है, यह मैं ही हूँ और मैं अपने आप को समाज में विसर्जित करता हूँ. यहाँ कवि का ‘स्व’ का विसर्जन समाज के कल्याण के लिए है.

द्वितीय काव्यांश

“यह मधु है-स्वयं काल की मौना का युग-संचय,”

यह व्यक्ति उस मधु के समान है जो लंबे समय से (युग-युग से) टोकरे में संचित किया गया है. जैसे मधु समय के साथ और मधुर होता जाता है, उसी प्रकार यह व्यक्ति भी समय के साथ अपनी गुणवत्ता बढ़ाता रहता है. यह काल की मौना (टोकरी) में संचित अनुभवों का भंडार है.

“यह गोरस-जीवन-कामधेनु का अमृत-पूत पय,”

यह व्यक्ति गो-रस (दूध) के समान है जो जीवन रूपी कामधेनु (इच्छा पूर्ण करने वाली गाय) का अमृत रूपी पवित्र दूध है. जैसे कामधेनु सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार यह व्यक्ति भी जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है.

“यह अंकुर-फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय,”

यह व्यक्ति उस अंकुर के समान है जो कठोर धरती को फोड़कर निकलता है और निर्भय होकर सूर्य की ओर देखता है. अंकुर की तरह यह व्यक्ति भी संघर्ष करके अपना रास्ता बनाता है और निडरता से आगे बढ़ता है. संघर्ष, संभावना और निर्भयता उसके व्यक्तित्व में समाहित है.

“यह प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुतः इसको भी शक्ति को दे दो।”

यह व्यक्ति प्राकृतिक है (प्रकृत), स्वयं उत्पन्न है (स्वयंभू), ब्रह्म के समान है और असंख्य गुणों से भरा है (अयुतः). इसे भी शक्ति को दे दो, अर्थात इसे समाज की शक्ति के साथ जोड़ दो ताकि यह और भी सशक्त हो सके.

तृतीय काव्यांश

“यह वह विश्वास, नहीं जो अपनी लघुता में भी काँपा,”

यह व्यक्ति उस दृढ़ विश्वास के समान है जो अपनी छोटाई के बावजूद भी डरा नहीं, काँपा नहीं. छोटा होकर भी इसमें अटूट आत्मविश्वास है जो किसी भी स्थिति में डगमगाता नहीं है.

“वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा;”

यह व्यक्ति उस पीड़ा के समान है जिसकी गहराई को उसने स्वयं ही नापा है. यह अपने दुखों और कष्टों को अच्छी तरह समझता है और उन्हें सहन करने की शक्ति रखता है.

“कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुँधुआते कड़ुवे तम में”

निंदा, अपमान और अवहेलना के धुंधले और कड़वे अंधकार में भी यह व्यक्ति स्थिर रहता है. समाज की तमाम बुराइयों और विरोधों के बीच भी यह अपने आदर्शों पर अडिग रहता है.

“यह सदा-द्रवित, चिर-जागरूक, अनुरक्त-नेत्र,

उल्लंब-बाहु, यह चिर-अखंड अपनापा।”

यह व्यक्ति सदैव द्रवित रहता है (दयालु), हमेशा जागरूक रहता है, प्रेम से भरी आँखों वाला है, उठी हुई भुजाओं वाला है और इसमें चिरकाल से अखंड अपनापन है. यह व्यक्ति संवेदनशील, सचेत, प्रेमपूर्ण और निरंतर अपनत्व की भावना रखने वाला है.

“जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो-“

यह व्यक्ति जिज्ञासु (जानने की इच्छा रखने वाला), प्रबुद्ध (बुद्धिमान) और सदा श्रद्धा से भरा हुआ है. इसे भक्ति को दे दो, अर्थात इसे भक्ति की शक्ति के साथ जोड़ दो.

काव्य की प्रतीकात्मकता

कविता में ‘दीप’ व्यक्ति का प्रतीक है और ‘पंक्ति’ समाज का प्रतीक है. अज्ञेय ने दीपक के प्रतीक के लिए जन, पनडुब्बा तथा समिधा का प्रतीक चुना है. ये तीनों प्रतीक व्यक्ति की विशिष्टता का बोध कराने वाले हैं किंतु सामूहिकता की पूर्णता को भी व्यक्त करते हैं.

काव्य सौंदर्य और अलंकार

भाषा और शैली

साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग

तत्सम शब्दावली की बहुलता

प्रयोगवादी शैली का प्रयोग

मुक्त छंद का प्रयोग

अलंकार योजना

अनुप्रास अलंकार: ‘स्नेह भरा’, ‘गर्व भरा’, ‘मदमाता’

रूपक अलंकार: दीप, जन, पनडुब्बा, समिधा के रूप में व्यक्ति का चित्रण

उपमा अलंकार: व्यक्ति की तुलना मधु, गोरस, अंकुर से

प्रतीक अलंकार: दीप = व्यक्ति, पंक्ति = समाज

छंद और लय

कविता मुक्त छंद में लिखी गई है जो प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता है. इसमें वर्णिक छंद का प्रयोग है.

काव्य का दार्शनिक आधार

यह कविता व्यष्टि (व्यक्ति) और समष्टि (समाज) के संबंधों पर आधारित है. कवि का मानना है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभावान हो, उसकी सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है. दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है.

काव्य की विशेषताएं

व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या: कविता व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य की बात करती है.

विलक्षण व्यक्तित्वों के उदाहरण: कवि ने जन, पनडुब्बा, समिधा आदि के माध्यम से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं.

व्यक्ति की उपयोगिता को बढ़ावा: कविता व्यक्ति की क्षमताओं को समाज के कल्याण में लगाने की बात करती है.

नवीन प्रतीक: कवि ने पारंपरिक प्रतीकों को नए अर्थ में प्रस्तुत किया है.

प्रभावमयी भाषा शैली: कविता की भाषा अत्यंत प्रभावशाली और संस्कारित है.

काव्य का महत्व

‘यह दीप अकेला’ कविता अज्ञेय के व्यक्तिवादी होने की आलोचना का उत्तर देती है. यह कविता दिखाती है कि अज्ञेय केवल व्यक्तिवादी नहीं थे बल्कि वे व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन की बात करते थे. कविता का संदेश यह है कि व्यक्ति की महत्ता उसके समाज के साथ जुड़ने में है, अकेले रहने में नहीं.

यह कविता प्रयोगवादी काव्यधारा की उत्कृष्ट कृति है जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हुए उसे समाज के साथ जोड़ने का संदेश देती है. इसमें अज्ञेय का गहरा दर्शन और उनकी काव्य-कुशलता दोनों दिखाई देती है.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

प्रश्न 1

‘दीप अकेला’ के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है?

उत्तर: ‘दीप अकेला’ कविता में ‘दीप’ व्यक्ति का प्रतीक है और ‘पंक्ति’ समाज की प्रतीक है। दीप का पंक्ति में शामिल होना व्यक्ति का समाज का अंग बन जाना है। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता कहा है। दीप में स्नेह (तेल) भरा होता है, उसमें गर्व की भावना भी होती है क्योंकि उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाती है। वह मदमाता भी है क्योंकि वह इधर-उधर झाँकता भी प्रतीत होता है। यही स्थिति व्यक्ति की भी है। उसमें प्रेम भावना भी होती है, गर्व की भावना भी होती है और वह मस्ती में भी रहता है। दोनों में काफी समानता है।

प्रश्न 2

‘यह दीप अकेला, पर इसको भी पंक्ति को दे दो’ के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है?

उत्तर: दीप-व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति-समाज का। दीप को पंक्ति में स्थान देना व्यक्ति को समाज में स्थान देना है। यह व्यष्टि का समष्टि में विलय है। यह पूरी तरह संभव है। व्यक्ति बहुत कुछ होते हुए भी समाज में विलय होकर अपना और समाज दोनों का भला करता है। दीप का पंक्ति में या व्यष्टि का समष्टि में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमीकरण है, उसके उद्देश्य एवं लक्ष्य का सर्वव्यापीकरण है।

प्रश्न 3

‘गीत’ और ‘मोती’ की सार्थकता किससे जुड़ी है?

उत्तर: ‘गीत’ की सार्थकता उसके गायन के साथ जुड़ी है। गीत तभी सार्थक होता है जब लोग उसे गाएँ। गीत चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, पर जब तक कोई उसे गाएगा नहीं तब तक वह निरर्थक है। ‘मोती’ की सार्थकता उसके गहरे समुद्र से बाहर निकालकर लाने वाले गोताखोर के साथ जुड़ी है। समुद्र की गहराई में चाहे कितने भी कीमती मोती भरे पड़े हों, पर वह गोताखोर (पनडुब्बा) द्वारा बाहर निकालकर लाया जाता है, तभी वह मोती सार्थक बनता है अन्यथा वह निरर्थक बना रहता है।

प्रश्न 4

‘यह अद्वितीय-यह मेरा-यह मैं स्वयं विसर्जित’-पंक्ति के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय विसर्जन की उपयोगिता बताइए।

उत्तर: कवि कहता है कि मनुष्य अकेला है, परंतु अद्वितीय है। वह अपने-आप काम करता है। वह व्यक्तिगत सत्ता को दर्शाता है। वह कार्य करता है और अपने अहं भाव को नष्ट कर देता है। वह समाज में खुद को मिला देता है तथा अपनी सेवाओं से समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा अत्यंत गुणवान और असीम संभावनाओं से युक्त व्यक्ति भी समाज से अलग-अलग रहकर उन गुणों का न तो उपयोग कर पाता है और न समाज के बिना अपनी पहचान ही बना पाता है।

प्रश्न 5

‘यह मधु है तकता निर्भय’-पंक्तियों के आधार पर बताइए कि ‘मधु’, ‘गोरस’ और ‘अंकुर’ की क्या विशेषता है?

उत्तर: ‘मधु’ की विशेषता यह है कि इसके उत्पन्न होने में युगों का समय लगा है। स्वयं काल द्वारा अपने टोकरे में युगों तक एकत्रित करने के पश्चात् मधु प्राप्त हुआ है। ‘गोरस’ की विशेषता यह है कि यह जीवन रूपी कामधेनु का अमृतमय दूध है। यह देव पुत्रों द्वारा पिया जाने वाला अमृत है। अंकुर की विशेषता यह है कि यह विपरीत परिस्थितियों में भी पृथ्वी को बेधकर बाहर निकलने के लिए उत्कंठित रहता है। यह सूर्य की ओर निडर होकर देखता है।

प्रश्न 6

भाव-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए:

(क) यह प्रकृत स्वयंभू शक्ति को दे दो।

उत्तर: कवि ने अंकुर को प्रकृत, स्वंभू और ब्रह्म के समान कहा है क्योंकि वह स्वयं ही धरती को फोड़कर बाहर निकल आता है और निर्भय होकर सूर्य की ओर देखने लगता है। इसी प्रकार कवि भी अपने गीत स्वयं बनाकर निर्भय होकर गाता है, अत: उसे भी सम्मान मिलना चाहिए।

(ख) यह सदा द्रवित, चिर जागरूक चिर अखंड अपनाया।

उत्तर: दीपक सदा आग को धारण कर उसकी पीड़ा को पहचानता है परंतु फिर भी सदा करुणा से द्रवित होकर स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यह सदा जागरूक, सावधान तथा सबके साथ प्रेमभाव से युक्त रहता है। दीपक व्यक्ति का प्रतीक है।

(ग) जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो।

उत्तर: दीपक को व्यक्ति के प्रतीक के रूम में चित्रित किया गया है। यह सदा जानने की इच्छ से भरपूर ज्ञानवान व श्रद्धा से युक्त रहा है। व्यक्ति भी इन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण रहता है।

प्रश्न 7

‘यह दीप अकेला’ एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार परं ‘लघु मानव’ के अस्तित्व और महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: दीपक अकेला जल रहा है। यह स्नेह से भरा हुआ है। यह अकेला होने पर भी, लघु होने पर भी काँपता नहीं है, गर्व से भरकर जलता है। दीपेक अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण अपने अकेलेपन में भी सुशोभित है, सार्थक है। उसका निजी वैशिष्ट्य समूह के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यकता पड़े तो वह समाज के लिए अर्पित हो सकता है। वह बलपूर्वक आत्मत्याग के विरुद्ध है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न 1

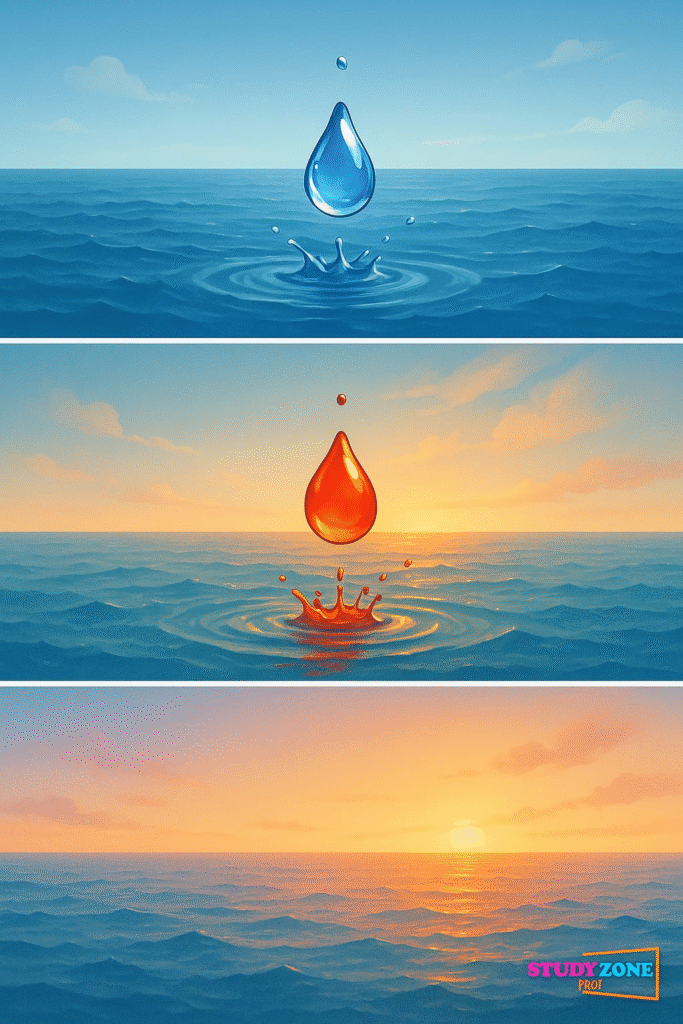

‘सागर’ और ‘बूँद’ से कवि का क्या आशय है?

उत्तर: ‘सागर’ से आशय समाज से है और ‘बूँद’ से कवि का आशय ‘व्यक्ति’ से है। एक छोटी-सी बूँद सागर के जल से उछलती है और पुन: उसी में समा जाती है। यद्यपि बूँद का अस्तित्व क्षणिक होता है, पर निरर्थक कतई नहीं होता।

प्रश्न 2

‘रंग गई क्षण-भर, बलते सूरज की आग से’ पंक्ति के आधार पर बूँद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए।

उत्तर: बूँद सागर के जल से ऊपर उछलती है और क्षणभर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती हैं। वह क्षणभर में ही स्वर्ण की भाँति अप़नी चमक दिखां आती है। यह चमकना निरर्थक नहीं है। वह क्षणभर में ही सार्थकता दर्शा जाती है।

प्रश्न 3

‘सूने विराट के सम्मुख दाग से’-पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि विराट के सम्मुख बूँद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्टशीलता के बोध से मुक्ति का अहसास है। यद्यपि यह विराट सत्ता शून्य या निराकार है तथापि मानव-जीवन में आने वाले मधुर मिलन के आलोक से दीप्त क्षण मानव को नश्वरता के कलंक से मुक्त कर देते हैं। आलोकमय क्षण की स्मृति ही उसके जीवन को सार्थक कर देती है।

प्रश्न 4

‘क्षण के महत्त्व’ को उजागर करते हुए कविता का मूलभाव लिखिए।

उत्तर: इस कविता में क्षण का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि स्वार्थ के क्षुद्र बंधनों को तोड़कर व्यष्टि को समष्टि में लीन हो जाना चाहिए। जगत के सभी प्राणियों का दुःख-दर्द अपना है और उसे अपनाने का प्रयत्ल किया जाना चाहिए। संध्या के समय समुद्र में एक बूँद का उछलना और फिर उसी में विलीन हो जाना क्षण के महत्त्व को प्रतिपादित करता है। यद्यपि बूँद का अस्तित्व बहुत कम समय के लिए था, फिर भी उसे निरर्थक नहीं कहा जा सकता।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अतिरिक्त ज्ञान

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

दृश्य सामग्री

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————