Class 10 : Hindi – Lesson 3. जयशंकर प्रसाद “आत्मकथ्य”

संक्षिप्त लेखक परिचय

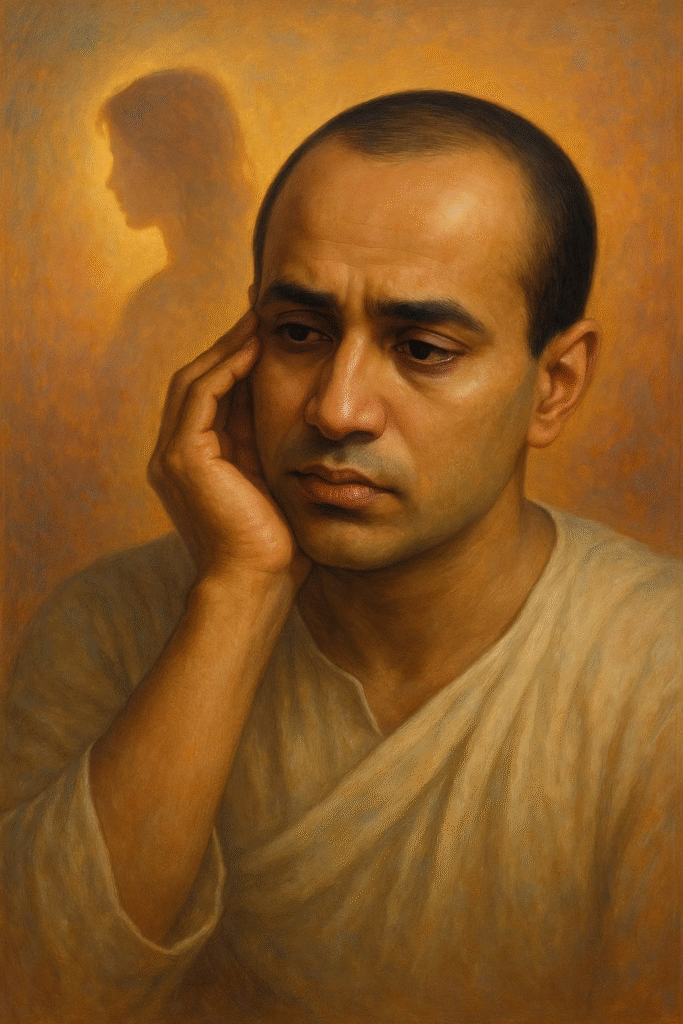

जयशंकर प्रसाद (30 जनवरी 1889 / 1890 – 15 नवंबर 1937) हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थे। एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में उनका साहित्यिक योगदान अत्यंत विशिष्ट है । वे वाराणसी के समृद्ध व्यापारी परिवार में जन्मे और प्रारंभिक शिक्षा क्वीन्स कॉलेज व घर पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी से प्राप्त की । उनकी प्रमुख रचनाओं में महाकाव्य कामायनी (1936), काव्य संग्रह अँसू, झरना, लहर, नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा उपन्यास कंकाल, तितली प्रमुख हैं । उन्होंने खड़ीबोली को भावपूर्ण और संस्कृत समृद्ध शैली में प्रयोग कर हिंदी काव्य में छायावाद की नींव डाली । 1937 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएँ हिंदी साहित्य में अमर हैं।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

परिचय

जयशंकर प्रसाद की कविता “आत्मकथ्य” छायावादी शैली में रची गई है, जिसमें कवि आत्मकथा न लिखने के पीछे अपने अंतरतम मनोभावों का विवेचन करते हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित “हंस” पत्रिका के आत्मकथा संस्करण में अपने जीवन का वृत्तांत लिखने के लिए समर्थ कवि से जब अनुरोध हुआ, तो उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए अनेक तर्क प्रस्तुत किए। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी व्यक्तिगत व्यथा, स्मृतियों का व्यक्तिगत स्वामित्व और आत्मकथा लेखन की मानसिक अनिच्छा को दर्शाते हैं .

काव्यांश 1: आत्मकथा लेखन से विमुखता

कवि अपने मन को भौंरे के समान मानकर पूछते हैं कि यह भौंरा—यानी उनका मन—अपनी कौन सी कहानी गुनगुनाकर सुनाना चाहता है? पतझड़ में जैसे पत्तियाँ मुरझाकर गिरती हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन के सुख-दुख भी क्षितिज पर टूटते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अपनी दुर्बलताओं को सामने रखना मूर्खता समान होगा, क्योंकि साहित्य के विस्तृत आकाश में अनेकों की आत्मकथाएँ पहले से विद्यमान हैं, जिनका व्यंग्य-उपहास पहले ही हो चुका होता है। कवि इस “खाली गागर” (भावहीन मन) की कथा सुनाकर दूसरों को क्या मिलेगा, यह प्रश्न करते हैं और अपनी आत्मकथा सुनाने से इन्कार करते हैं .

काव्यांश 2: सरलता पर व्यंग्य और निजी स्मृतियों का संरक्षण

कवि विडंबना बताते हैं कि सरल हृदय वाले की सरलता पर व्यंग्य करना समाज का रिवाज है। अपने धोखेबाज़ मित्रों का सच दुनिया के सामने लाना उन्हें उचित नहीं लगता एवं वे निजी क्षणों—विशेषकर चाँदनी रातों में प्रेयसी के साथ बिताए मधुर पलों—को सार्वजनिकीकरण से सुरक्षित रखना चाहते हैं। वह पूछते हैं कि उन उज्ज्वल गाथाओं का वर्णन किसलिए? वे स्मृतियाँ उनकी “मधुर चाँदनी रातों” की एकांगी ख़ुशी हैं, जिन्हें साझा करना व्यर्थ प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, कवि बताता है कि जो सुख-स्वप्न उन्होंने देखा, वह उनकी बाँहों में आते-आते टूट गया; ऐसे अनुभवों को फिर से शब्दबद्ध कर दुख पुनर्जीवित करना वे नहीं चाहते .

काव्यांश 3: निजी प्रेम-आनुभूतियों का आदर

कवि अपनी प्रेयसी के अरुण-कपोलों की सुन्दरता का वर्णन उदित होती सुबह की तुलना में करते हुए कहते हैं कि उनकी ये स्मृतियाँ थके पथिक की पाथेय (सहारा) बन जाती हैं। कवि का जीवन एक साधारण-सा पथ है, जिसपर बड़ी कहानियाँ सुनाने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। अतः मौन रहकर दूसरों की कथाएँ सुनना ही श्रेयस्कर होगा। उनका तर्क है कि उनकी आत्मकथा में न तो प्रेरित करने वाला कोई संदेश होगा और न ही कोई उत्साहजनक घटना, बल्कि केवल पुरानी पीड़ाएँ जो अब मौन होकर विश्राम कर रही हैं। इन्हें फिर से उकेर कर वे स्वयं को औरों को दु:खी नहीं करना चाहते .

समग्र निष्कर्ष

“आत्मकथ्य” कविता में जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा न लिखने के मुख्य कारण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किए हैं:

स्वयं की दुर्बलताओं का उपहास: साहित्य में पहले से विद्यमान आत्मकथाओं पर व्यंग्य और उपहास का डर .

सार्वजनिकता में निजी क्षणों की असुरक्षा: निजी स्मृतियों—खासकर प्रेम-आनुभूतियों—को साझा नहीं करना चाहते .

बड़ी उपलब्धियों की अनुपस्थिति: जीवन में सुनाने लायक कोई प्रेरक घटना नहीं होने का आभास .

आत्मकथा लेखन का अनुचित समय: वर्तमान में दुख-भरी यादों को पुनः उजागर कर दर्द को फिर से न जागृत करने की इच्छा .

इन तर्कों के माध्यम से कवि ने अपनी विनम्रता, आत्मनिरीक्षण की गहराई और व्यक्तिगत दर्द की मर्यादा का प्रदर्शन किया है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मकथा केवल उपलब्धियों और विजयगाथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मन की गाथा होती है, जिसे बिना आत्मनिरीक्षण के सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना सार्थक नहीं होता .

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

प्रश्न 1

कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है?

A: कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखद अनुभवों और अधूरी कामनाओं से भरा है। सरल हृदय का सुझाव वे व्यंग्य और उपहास का कारण बनना नहीं चाहते। साथ ही, उन्हें लगता है कि उनकी कथा में न कोई प्रेरक घटना है और न ही कोई बड़ी उपलब्धि जो उल्लेख लायक हो।

प्रश्न 2

आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में ‘अभी समय भी नहीं’ कवि ऐसा क्यों कहता है?

A : कवि मानते हैं कि आत्मकथा तभी लिखी जानी चाहिए जब जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हों या प्रेरणादायक अनुभव सामने आएं। चूँकि उनकी स्मृतियों में अधिकतर पीड़ा और शांत आंतरिक वेदना है, वे अभी तक आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रश्न 3

स्मृति को ‘पाथेय’ बनाने से कवि का क्या आशय है?

A : पाथेय’ अर्थात यात्रा हेतु सहारा, और कवि अपने सुखद स्वप्नों की स्मृतियों को जीवन-यात्रा का मार्गदर्शन मानते हैं। वे बताते हैं कि ये स्मृतियाँ उन्हें जीवन की कठिनाइयों में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

प्रश्न 4

भाव स्पष्ट कीजिए:

मिल कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया।

आलिंगन में आते-आते मुस्कुरा कर जो भाग गया।

A : इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिन प्रेम और आनंद के स्वप्नों को उन्होंने देखा, वे हकीकत में प्राप्त नहीं हुए। जैसे ही वे उस सुख को अपनाने लगते, वह मुस्कुरा कर दूर चला जाता और कवि के अधूरे सपने अधूरे ही रह जाते हैं।

प्रश्न 5

भाव स्पष्ट कीजिए:

जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में।

अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में।

A : इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना सुबह की लालिमा से करते हैं, जो प्रेममयी मधुमाया लिए उजागर होती थी। यह अलंकार दर्शाता है कि प्रेयसी के सौंदर्य की छटा प्राकृतिक दृश्य से भी अधिक मनोहारी थी।

प्रश्न 6

‘उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, मधुर चाँदनी रातों की’ – कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है?

A: कवि यह बताते हैं कि निजी प्रेम और चाँदनी रातों में बिताए अहसासों को वह सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना चाहते। इन मधुर क्षणों को साझा करने से पहले ही वे व्यंग्य और मज़ाक का पात्र बन सकते हैं, इसलिए कविता में उनका सार्वजनिक वर्णन करना व्यर्थ है।

प्रश्न 7

‘आत्मकथ्य’ कविता की काव्यभाषा की विशेषताएँ उदाहरण सहित लिखिए।

खड़ी बोली का सहज उपयोग और प्रत्यक्ष भाव-प्रकटता

प्रतीकात्मक भाषा जैसे ‘मधुप’, ‘गागर’, ‘मुरझाकर गिरती पत्तियाँ’

रूपक एवं उपमा अलंकारों का सुंदर संयोजन

संवेदनात्मक शब्दावली जो आंतरिक भावों को उजागर करती है

लयबद्धता एवं छायावादी शैली की संकेतात्मक भाषा

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

भाग 1: बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) — उत्तर सहित

प्रश्न 1: ‘आत्मकथ्य’ पाठ किस विधा से संबंधित है?

(a) कविता

(b) कहानी

(c) व्यंग्यात्मक निबंध

(d) जीवनी

उत्तर: (c) व्यंग्यात्मक निबंध

प्रश्न 2: लेखक ने विद्यालय में किस भाषा में व्याख्यान दिए थे?

(a) अंग्रेज़ी

(b) संस्कृत

(c) हिंदी

(d) मराठी

उत्तर: (b) संस्कृत

प्रश्न 3: लेखक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था?

(a) रोजगार पाना

(b) प्रतियोगिता जीतना

(c) ब्रह्मचर्य का पालन

(d) संस्कार देना

उत्तर: (d) संस्कार देना

प्रश्न 4: लेखक को विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली?

(a) पाठ्यक्रम से

(b) पुस्तकालय से

(c) अध्यापक से

(d) सहपाठी से

उत्तर: (b) पुस्तकालय से

प्रश्न 5: ‘पाठशाला में तख्ती पर लिखा जाना’ लेखक को किस युग की याद दिलाता है?

(a) आधुनिक युग

(b) रेखा-युग

(c) सिलेट युग

(d) पत्थर युग

उत्तर: (d) पत्थर युग

भाग 2: लघु उत्तरीय प्रश्न (2–3 पंक्तियों में उत्तर)

प्रश्न 6: आत्मकथ्य का क्या आशय है?

उत्तर: आत्मकथ्य का अर्थ होता है स्वयं के जीवन की कथा या अनुभवों का वर्णन। इस पाठ में लेखक ने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है।

प्रश्न 7: लेखक ने संस्कृत भाषा को ‘बोलचाल की भाषा’ क्यों नहीं माना?

उत्तर: लेखक के अनुसार संस्कृत एक गंभीर और गरिमामयी भाषा है जो आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती, इसलिए वह इससे संवाद करने में सहज नहीं थे।

प्रश्न 8: लेखक ने विद्यालय के भोजनालय का वर्णन किस दृष्टि से किया है?

उत्तर: लेखक ने विद्यालय के भोजन को अत्यंत साधारण और अल्प मात्रा में बताया, जिससे छात्रों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता था।

प्रश्न 9: ‘तप’ शब्द का लेखक ने किस संदर्भ में प्रयोग किया है?

उत्तर: लेखक ने ‘तप’ शब्द का प्रयोग शिक्षा प्राप्ति को कठिन साधना के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया है, जो कष्ट सहकर प्राप्त होती है।

प्रश्न 10: लेखक के अनुसार विद्यालय में किस प्रकार के ‘संस्कार’ दिए जाते थे?

उत्तर: विद्यालय में छात्रों को ब्रह्मचर्य, शिष्टाचार, अनुशासन और आदर्श जीवन जीने के संस्कार दिए जाते थे।

भाग 3: मध्यम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5–6 पंक्तियाँ)

प्रश्न 11: लेखक ने अपने विद्यालय जीवन की किन-किन कठिनाइयों का वर्णन किया है?

उत्तर: लेखक ने पाठ में बताया कि विद्यालय में भोजन कम और स्वादहीन मिलता था, संस्कृत में बात करना कठिन था, और शिक्षा प्रणाली कठोर एवं अनुशासनात्मक थी। उन्हें तपस्वी जैसा जीवन जीना पड़ता था और उनकी जीवनशैली साधना जैसी थी।

प्रश्न 12: लेखक को पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा पुस्तकालय अधिक प्रिय क्यों था?

उत्तर: लेखक को पाठ्यपुस्तकों में बंधन महसूस होता था, जबकि पुस्तकालय में वे स्वतंत्रता से पढ़ सकते थे। वहां की विविध और रुचिकर पुस्तकों ने उनके विचारों को दिशा दी और आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त किया।

प्रश्न 13: आत्मकथ्य पाठ में व्यंग्य किस रूप में व्यक्त हुआ है?

उत्तर: लेखक ने शिक्षा व्यवस्था, संस्कृत भाषा की अनिवार्यता, भोजन व्यवस्था और विद्यालयी अनुशासन पर व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष किया है। उन्होंने गंभीर विषयों को भी हास्य के साथ प्रस्तुत किया है।

प्रश्न 14: लेखक ने संस्कृत भाषा में बोलने की अपनी असहजता कैसे व्यक्त की है?

उत्तर: लेखक ने संस्कृत में बात करते हुए उत्पन्न होने वाली हास्यास्पद स्थितियों का वर्णन कर अपनी असहजता को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि संस्कृत बोलना उनके लिए यंत्रवत् हो गया था।

प्रश्न 15: ‘आत्मकथ्य’ पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं?

उत्तर: लेखक यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम की बात नहीं है, यह एक जीवनशैली, अनुशासन और आत्मानुशासन की साधना है। साथ ही वे यह भी इंगित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह बोझ नहीं, आनंद का विषय बने।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“पाठ में से पद्यांश एवं प्रश्नोत्तर”

जयशंकर प्रसाद : आत्मकथ्य

“उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की।

सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की?

छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ?

क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ?

सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म-कथा?

अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।”

प्रश्न (5×1 = 5)

1.उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर वक्ता की मूल वृत्ति का सर्वोत्तम निर्धारण चुनिए।

(A) सामग्री के अभाव से आत्मकथा टालना

(B) दूसरों की कथाएँ सुनने की प्रवृत्ति और निजी पीड़ा को अव्यक्त रहने देना

(C) आलोचना-भय से चुप रहना

(D) यश-लाभ हेतु समय टालना

उत्तर: (B)

2.“सीवन को उधेड़ कर देखोगे”—इस बिंब का प्रमुख तात्पर्य क्या है?

(A) ग्रंथ-संपादन की प्रक्रिया

(B) निजता में अनावश्यक टोह लेना और सौंदर्य के ताने-बाने को बिगाड़ना

(C) पारंपरिक कारीगरी का गुणगान

(D) राजकीय निषेध का संकेत

उत्तर: (B)

3.“उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की”—यह पंक्ति किस भाव-दिशा की ओर संकेत करती है?

(A) स्मृति का बोझ

(B) स्मृति का सहारा बनकर जीवन-यात्रा को साधना

(C) इतिहास-लेखन का आग्रह

(D) रंगमंचीय प्रस्तुति

उत्तर: (B)

4.सही संयोजन चुनिए—

(i) “छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ”—स्व-मूल्यांकन में विनय उपस्थित है।

(ii) “औरों की सुनता मैं मौन रहूँ”—वक्ता की श्रवण-प्रधान साधना और नैतिक संयम झलकता है।

(iii) “अभी समय भी नहीं”—वक्ता का निष्कर्ष है कि वह कभी नहीं बोलेगा।

(iv) “थकी सोई है मेरी मौन व्यथा”—मर्म की शांति/आराम का संकेत है, अनावृत्ति का नहीं।

विकल्प:

(A) (i), (ii), (iv) केवल

(B) (i), (iii) केवल

(C) (ii), (iii), (iv) केवल

(D) (i) और (iv) केवल

उत्तर: (A)

5.कथन–कारण चुने—

कथन: कवि आत्मकथा के चटपटे उद्घाटन को अस्वीकार करता है।

कारण: वह मानता है कि कंथा की “सीवन” उधेड़कर देखने से सार-सौंदर्य नष्ट होता है और उसकी “मौन व्यथा” अभी विश्राम में है।

(A) दोनों गलत हैं।

(B) कथन सही है, कारण गलत है।

(C) कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण उसकी सही व्याख्या करता है।

(D) कथन सही है, किंतु कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता।

उत्तर: (C)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————