Class 12 : हिंदी साहित्य – अध्याय 20. अपना मालवा

संक्षिप्त लेखक परिचय

🌟 प्रभाष जोशी – परिचय 🌟

🖋️ जीवन परिचय

🎂 जन्म: 15 जुलाई 1937, आष्टा, मध्य प्रदेश

🎓 प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा इंदौर और दिल्ली विश्वविद्यालय से।

📰 पत्रकारिता की शुरुआत ‘स्पोर्ट्सवर्ल्ड’ और ‘जनसत्ता’ जैसे प्रतिष्ठित पत्रों से जुड़कर।

❤️ ‘जनसत्ता’ के प्रथम संपादक के रूप में हिंदी पत्रकारिता में नई दृष्टि दी।

🕊️ निधन: 5 नवंबर 2009, दिल्ली में।

📚 साहित्यिक एवं पत्रकारिता योगदान

✍️ प्रभाष जोशी हिंदी पत्रकारिता के ‘धर्मयुग’ संपादकीय मूल्यों के संरक्षक माने जाते हैं।

🗞️ उन्होंने ‘जनसत्ता’ में न केवल राजनीतिक विश्लेषण बल्कि खेल पत्रकारिता को भी गंभीरता और गरिमा दी।

🎯 उनकी लेखनी में निर्भीकता, संवेदनशीलता और स्पष्टवादिता का अनोखा संतुलन था।

📖 प्रमुख रचनाओं में कागद कारे, खेलेंगे तो जीतेंगे, और खेल व राजनीति पर अनेक स्तंभ व लेख शामिल हैं।

🏏 क्रिकेट पर उनकी गहरी पकड़ और सहज लेखन शैली ने खेल पत्रकारिता को जनप्रिय और साहित्यिक गरिमा प्रदान की।

🌍 सामाजिक सरोकार, गांधीवादी विचारधारा, और मानवीय मूल्यों के पक्षधर रहे।

✨ उन्होंने पत्रकारिता को केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि जनजागरण और नैतिक संवाद का मंच बनाया।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

✨ पाठ की व्याख्या और विवेचन

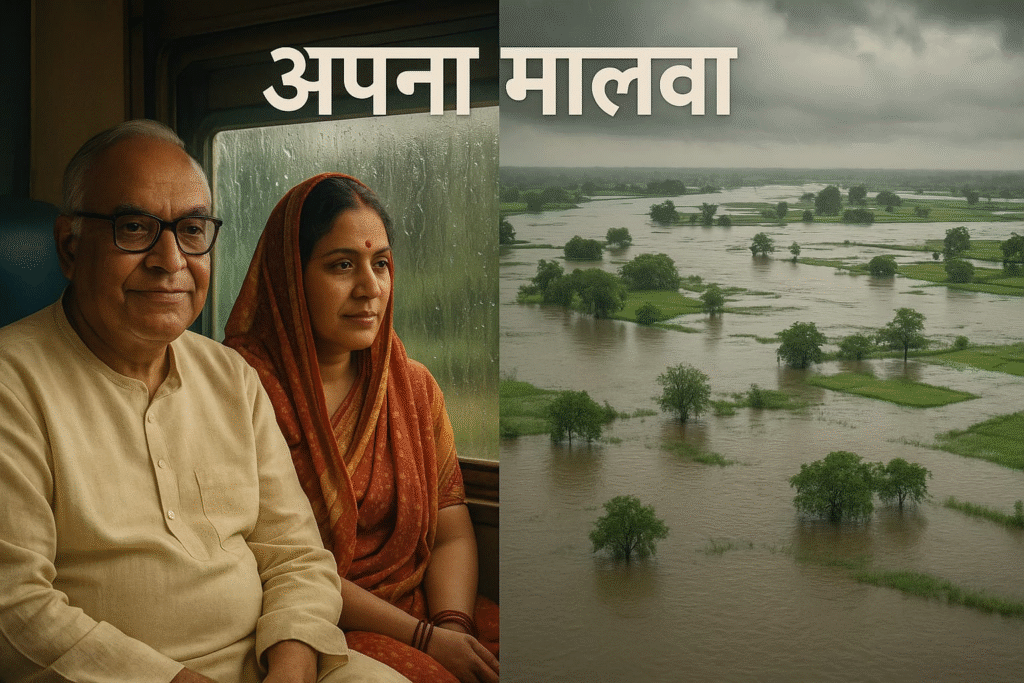

📜 प्रस्तावना

प्रभाष जोशी का यह निबंध आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के विरुद्ध एक मार्मिक आवाज है। लेखक ने मालवा प्रदेश की यात्रा के दौरान जो अनुभव प्राप्त किए, उन्हें इस पाठ के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना का संदेश देने का प्रयास किया है।

🚂 यात्रा की शुरुआत और प्राकृतिक चित्रण

नवरात्रि की सुबह से यात्रा का आरंभ।

उज्जैन से इंदौर की रेल यात्रा में बादलों से भरा आसमान, धऊँ-धऊँ की आवाज़, लहलहाती फसलें और दमकते घर-आंगन का चित्रण।

अत्यधिक वर्षा से सोयाबीन की फसल नष्ट – प्राकृतिक असंतुलन का संकेत।

🌊 नदियों से भावनात्मक जुड़ाव

शिप्रा को मैया मानना, उज्जैन में महाकालेश्वर के चरण धोने से पवित्रता।

नर्मदा के प्रति भावनात्मक लगाव – “नदी को नदी नहीं, माँ मानते हैं।”

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का दर्जा देने की परंपरा।

🏗️ आधुनिक बांध और पवित्रता का क्षरण

ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बना सीमेंट-कंक्रीट का ‘राक्षसी’ बांध।

बांध से नदी की चिढ़ाहट और पवित्र वातावरण में मशीनों-ट्रकों की गुर्राहट से व्यवधान।

💧 पारंपरिक जल प्रबंधन की श्रेष्ठता

आज के इंजीनियर मानते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, परंतु प्राचीन काल में विक्रमादित्य, भोज, राजा मुंज ने “रेनेसां” से पहले ही उत्कृष्ट जल प्रबंधन स्थापित किया।

तालाब और बावड़ियां – बरसात का पानी रोकना और भूजल को जीवंत रखना।

⚠️ आधुनिक नीति-नियंताओं की विफलता

तालाब गाद से भर जाने दिए, भूजल का अत्यधिक दोहन।

“डग-डग रोटी पग-पग नीर” वाला मालवा अब सूखे की मार झेल रहा है।

🚱 नदियों का दूषित होना

“हमारी आज की सभ्यता नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है।”

इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में अब बचपन जैसा पानी नहीं।

बरसात में ही बहने वाली नदियां, शेष समय में सड़ाँधभरे पानी से भरी।

📊 मौसमी आंकड़ों से प्रमाण

पहले 15 इंच वर्षा में भी सूखा नहीं पड़ता था।

अब 28 इंच बारिश का साल भी सूखे का साल।

पहले 77 इंच बारिश में बाढ़ नहीं, अब थोड़ी बारिश में ही बाढ़।

पारंपरिक जल प्रबंधन की उत्कृष्टता सिद्ध।

🔥 खाऊ-उजाड़ू सभ्यता की आलोचना

औद्योगिक सभ्यता = उजाड़ की अपसभ्यता।

मूलतः यूरोप और अमेरिका की देन।

कार्बन डाइऑक्साइड से धरती का तापमान 3°C बढ़ा।

समुद्रों का पानी गर्म, ध्रुवों की बर्फ पिघलना, मौसम चक्र का बिगड़ना।

🌍 वैश्विक कारण और स्थानीय प्रभाव

अमेरिका की घोषणा – खाऊ-उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं।

यूरोप-अमेरिका की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गैसें = वैश्विक संकट।

मालवा की नदियों का सूखना = स्थानीय समस्या नहीं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का परिणाम।

❓ दार्शनिक प्रश्न और संदेश

“हमें अपनी जीवन-पद्धति के बारे में एक बार फिर सोचना पड़ेगा।”

विकास की अवधारणा पर पुनर्विचार की आवश्यकता।

यह पाठ = पर्यावरणीय चेतना + सांस्कृतिक पहचान + पारंपरिक ज्ञान की श्रेष्ठता।

📌 सारांश

मालवा की बदलती दशा का मार्मिक चित्रण।

“डग-डग रोटी पग-पग नीर” वाला समृद्ध मालवा अब सूखे की मार में।

पारंपरिक जल प्रबंधन की तुलना में आधुनिक इंजीनियरिंग असफल।

नदियां गंदे नालों में परिवर्तित।

“खाऊ-उजाड़ू सभ्यता” = पर्यावरणीय संकट।

कार्बन डाइऑक्साइड से धरती का तापमान बढ़ा।

औद्योगिक सभ्यता = “उजाड़ की अपसभ्यता”।

आधुनिक विकास पर गंभीर प्रश्न।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

❓ प्रश्न 1. मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है?

✅ उत्तर:

🌊 कुएं-बावड़ी और ताल-तलैया पानी से लबालब भर जाते हैं।

🌾 नदी-नाले भरपूर पानी के साथ बहते हैं।

🌱 खेतों में फसलें लहराती हैं, जिससे जल-समृद्धि का आश्वासन मिलता है।

🌟 गेहूं-चने की फसल अच्छी होती है और सूखे से बचाव होता है।

⚠️ अत्यधिक वर्षा से कभी-कभी बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है।

❓ प्रश्न 2. अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। उसके क्या कारण हैं?

✅ उत्तर:

🌦️ ऋतु-चक्र का अव्यवस्थित हो जाना।

🏭 जीवन-शैली और रहन-सहन में बदलाव से मौसम का असर।

🌡️ वायुमंडल में बढ़ता तापमान और बेमौसम बरसात।

🌲 वनों की कटाई और औद्योगीकरण से प्रदूषण में वृद्धि।

💨 कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन।

❓ प्रश्न 3. हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे?

✅ उत्तर:

🏗️ बड़े-बड़े बांध बनाकर स्वयं को श्रेष्ठ मानना।

🎓 पश्चिमी शिक्षा के अंधमोह में प्राचीन ज्ञान को नकारना।

🏞️ बांधों से पहाड़ों का पानी झीलों में इकट्ठा होना, चोटियों का सूख जाना।

🍃 वनस्पतियों का सूखना और पर्यावरण को क्षति।

⚠️ संरक्षण की बजाय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन।

❓ प्रश्न 4. ‘मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसां के बहुत पहले हो गए।’ पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए?

✅ उत्तर:

👑 विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने उत्कृष्ट जल प्रबंधन स्थापित किया।

🛑 मालवा पठार पर पानी रोकने की योजना बनाई।

🏞️ बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण।

💧 बरसात का पानी रोककर भूजल को जीवंत रखना।

🌱 भूजल स्तर बनाए रखना और सूखे से बचाव।

❓ प्रश्न 5. ‘हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है।’ क्यों और कैसे?

✅ उत्तर:

🏙️ कस्बों और शहरों का गंदा पानी नालों से नदियों में पहुंचना।

🏭 उद्योगों का रसायन-मिश्रित दूषित जल का नदियों में मिलना।

🛑 प्लास्टिक और पॉलीथीन से बहाव बाधित होना।

🌊 निर्मल नदियों का गंदे पानी ढोने वाले नालों में बदल जाना।

❓ प्रश्न 6. लेखक को क्यों लगता है कि ‘हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है’? आप क्या मानते हैं?

✅ उत्तर:

🌦️ ऋतु-चक्र का बिगड़ना।

🌡️ गर्मी की अवधि का बढ़ना और बरसात का समय बदलना।

🌊 समुद्र का गर्म होना और ध्रुवों की बर्फ पिघलना।

🏞️ सदानीरा नदियों का जल सूखना।

💨 कारखानों से जहरीली गैसों का उत्सर्जन।

🌍 प्रकृति का दोहन और विनाश।

❓ प्रश्न 7. धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए।

✅ उत्तर:

💨 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का बढ़ना।

🌡️ धरती का तापमान 3°C बढ़ना।

🌍 यूरोप और अमेरिका से सबसे अधिक गैस उत्सर्जन।

🛑 अमेरिका का घोषणा करना कि वह अपनी खाऊ-उजाड़ू जीवन पद्धति पर समझौता नहीं करेगा।

⚠️ औद्योगिक विकास से वैश्विक पर्यावरण संकट।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

🎯 5 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)

1 प्रभाष जोशी के अनुसार मालवा की कौन सी नदी उनकी ‘मैया’ है?

(a) नर्मदा

(b) शिप्रा ✅

(c) चंबल

(d) गंभीर

2 लेखक के अनुसार धरती का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से कितना बढ़ गया है?

(a) दो डिग्री सेल्सियस

(b) तीन डिग्री सेल्सियस ✅

(c) चार डिग्री सेल्सियस

(d) पांच डिग्री सेल्सियस

3 ओंकारेश्वर के बांध को लेखक ने क्या कहा है?

(a) विशाल

(b) सुंदर

(c) राक्षसी ✅

(d) आधुनिक

4 मालवा की पारंपरिक समृद्धि का प्रतीक वाक्य कौन सा था?

(a) जल ही जीवन है

(b) डग-डग रोटी पग-पग नीर ✅

(c) सर्वे भवन्तु सुखिनः

(d) वसुधैव कुटुम्बकम्

5 लेखक के अनुसार 128 वर्षों में मालवा में कितनी बार गंभीर सूखा पड़ा था?

(a) तीन बार

(b) दो बार

(c) एक बार (1899 में) ✅

(d) चार बार

✏ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न (15 शब्द)

1 प्रभाष जोशी की यात्रा किस त्योहार की सुबह आरंभ हुई?

उत्तर:

✅ नवरात्रि की पहली सुबह, जब वे उज्जैन से इंदौर गए।

2 लेखक के अनुसार मालवा की नदियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर:

✅ सदानीरा नदियां गंदे नालों में बदल गई हैं, शहरों का सड़ांधभरा पानी बहता है।

3 मालवा के पारंपरिक जल प्रबंधन की मुख्य विशेषता क्या थी?

उत्तर:

✅ तालाब-बावड़ियों से बरसाती पानी रोककर भूजल स्तर जीवंत रखना और सूखे से बचाव।

4 लेखक के अनुसार खाऊ-उजाड़ू सभ्यता मूलतः किनकी देन है?

उत्तर:

✅ यूरोप और अमेरिका की देन, जो औद्योगीकरण से फैली।

5 नर्मदा नदी को भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है?

उत्तर:

✅ “नर्मदा मैया”, क्योंकि नदी को माता का दर्जा दिया जाता है।

📄 4 मध्यम उत्तरीय प्रश्न (70 शब्द)

1 प्रभाष जोशी ने आधुनिक इंजीनियरों की किन कमियों की ओर संकेत किया है?

उत्तर:

✅ आधुनिक इंजीनियर पश्चिमी अंधमोह में प्राचीन जल प्रबंधन को हीन समझते हैं। उनके बड़े बांध पहाड़ों का पानी झीलों में इकट्ठा कर चोटियों को सुखा देते हैं, जिससे वनस्पतियां नष्ट होती हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के बजाय उसका दोहन करते हैं और तकनीकी अहंकार में डूबे रहते हैं।

2 मालवा में बरसात के पैटर्न में आए बदलाव का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

✅ पहले नियमित वर्षा से तालाब-बावड़ी भरते और फसलें लहलहाती थीं। अब ऋतु-चक्र असंतुलित हो गया है। कभी अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है, तो कभी लंबा सूखा पड़ता है। इसका कारण औद्योगीकरण, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई है जिसने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ा।

3 लेखक के अनुसार पारंपरिक और आधुनिक जल प्रबंधन में क्या अंतर है?

उत्तर:

✅ पारंपरिक जल प्रबंधन में तालाब-बावड़ियां बरसाती पानी रोककर भूजल जीवंत रखती थीं। यह प्रकृति के अनुकूल था। आधुनिक जल प्रबंधन में बड़े बांध एक जगह पानी जमा कर पहाड़ों को सुखा देते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।

4 वैश्विक पर्यावरणीय संकट में यूरोप और अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

✅ यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक विकास से सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ। अमेरिका अपनी “खाऊ-उजाड़ू” जीवनशैली बदलने को तैयार नहीं है। इनकी नीतियों से समुद्र गर्म हो रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन झेल रही है।

🖋 1 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (150 शब्द)

1.प्रभाष जोशी के निबंध के आधार पर आधुनिक विकास की अवधारणा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्थायी विकास के विकल्पों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

✅ प्रभाष जोशी का निबंध आधुनिक विकास की अवधारणा पर गहरा प्रश्न चिह्न लगाता है। उनके अनुसार औद्योगिक सभ्यता “उजाड़ की अपसभ्यता” है, जो प्रकृति का निर्मम दोहन कर पर्यावरण को नष्ट कर रही है।

आधुनिक विकास के परिणाम स्पष्ट हैं – नदियों का प्रदूषण, भूजल का दोहन, तापमान वृद्धि और ऋतु-चक्र का बिगड़ना। यूरोप-अमेरिका की भोगवादी जीवनशैली ने वैश्विक संकट को जन्म दिया है।

स्थायी विकास हेतु पारंपरिक ज्ञान को अपनाना आवश्यक है। विक्रमादित्य और भोज के समय की तालाब-बावड़ी प्रणाली जैसे जल प्रबंधन पुनः लागू करने होंगे। स्थानीय संसाधनों का संयमित उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और प्रकृति के साथ सामंजस्य ही सच्चा विकास ला सकता है। उपभोक्तावाद से बचकर “सादा जीवन, उच्च विचार” की भावना अपनानी होगी।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————