Class : 9 – Hindi : Lesson 13. मेघ आए

संक्षिप्त लेखक परिचय

🌟 जीवन परिचय

🟡 सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का जन्म 👉 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ।

🟢 उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. किया।

🔵 वे पत्रकार, नाटककार, कवि और प्रगतिशील विचारक रहे।

🟣 अपने जीवन में उन्होंने समाज के अन्याय और राजनीतिक ढोंग का विरोध किया।

🟠 उनका निधन 👉 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ।

📚 साहित्यिक योगदान

✨ सर्वेश्वरदयाल सक्सेना हिंदी साहित्य में प्रगतिशीलता, व्यंग्य और विद्रोह के स्वर लेकर आए।

🌱 उन्होंने कविता, नाटक, कहानी, रिपोर्ताज और बाल साहित्य में रचनात्मक योगदान दिया।

🔹 उनकी कविताएँ आम जन के दुःख-दर्द, असमानता और राजनीतिक छल को उजागर करती हैं।

🎭 नाटक ‘बकरी’, ‘हवालात’, ‘लाख की नाक’ जैसी रचनाएँ सत्ता की विडंबनाओं का तीखा चित्रण करती हैं।

📖 कविता ‘खूँटियों पर टंगे लोग’ में उन्होंने समाज की जड़ता और असहायता को उकेरा।

👶 बच्चों के लिए ‘चींटी के पाँव में चप्पल’ और ‘लकड़ी का सपना’ जैसी काव्यात्मक रचनाएँ लिखीं।

🖋️ उनकी भाषा में सरलता, तीखापन और करुणा का अनोखा मेल देखने को मिलता है।

🌟 वे हिंदी साहित्य में एक जनकवि के रूप में हमेशा स्मरणीय रहेंगे।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

🔸 विषय और पृष्ठभूमि

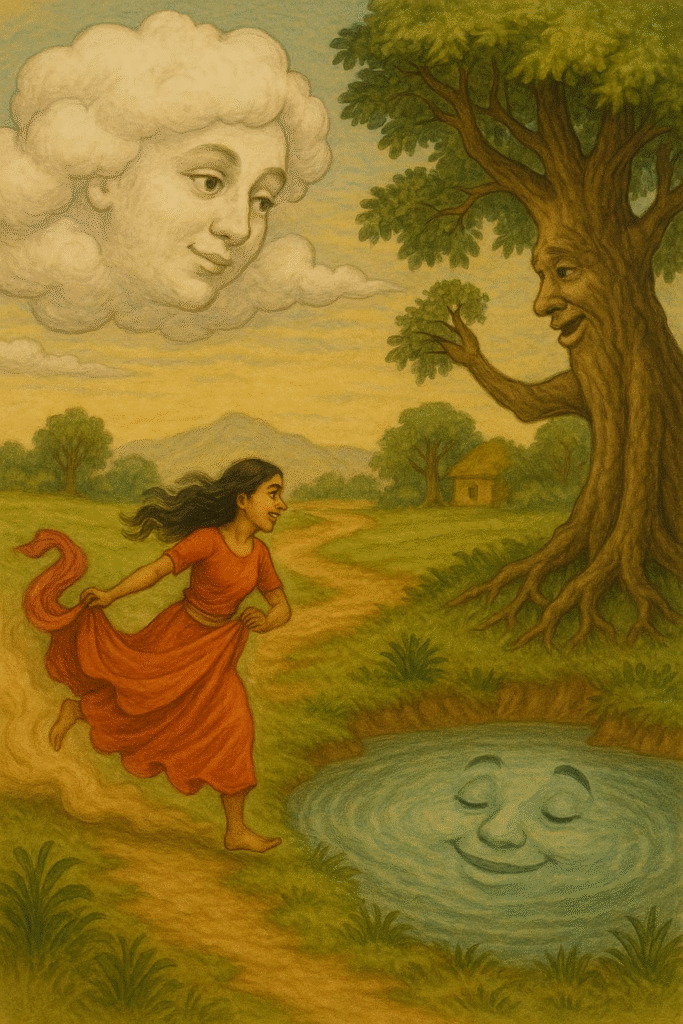

🌧️ ‘मेघ आए’ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक चर्चित कविता है जो वर्षा ऋतु के आगमन का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना शहर से आए दामाद (मेहमान) से की है। यह तुलना भारतीय ग्रामीण संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाती है जहाँ दामाद का आगमन पूरे गाँव में उत्सव का माहौल बना देता है।

🔸 विस्तृत व्याख्या

🟡 प्रथम पद्य: मेघों का आगमन

“मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।

आगे-आगे नाचती-गाती बयार चली,

दरवाजे-खिड़कियाँ खुलने लगीं गली-गली,

पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के।”

🔹 कविता की शुरुआत में कवि ने बादलों का मानवीकरण करते हुए उन्हें शहरी दामाद के रूप में चित्रित किया है।

🔹 “बड़े बन-ठन के सँवर के” में कवि दिखाता है कि मेघ सज-धजकर और तैयार होकर आए हैं, जैसे कोई दामाद अपने ससुराल आता है।

🔹 बयार (हवा) का नाचना-गाना दामाद के आगमन की सूचना देने वाली सालियों और देवरानी-जेठानियों के समान है।

🔹 गली-गली में खुलने वाले दरवाजे और खिड़कियाँ ग्रामीणों की उत्सुकता को दर्शाते हैं जो मेहमान को देखने के लिए आतुर हैं।

🟢 द्वितीय पद्य: प्रकृति का उत्साह

“पेड़ झुक झाँकने लगे गरदन उचकाए,

आँधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए,

बाँकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूँघट सरके।”

🔹 इस पद्य में प्रकृति के विभिन्न उपादानों का सुंदर मानवीकरण हुआ है।

🔹 पेड़ों का झुककर गरदन उचकाना ग्रामीणों के मेहमान को देखने के आग्रह को दिखाता है।

🔹 हवा के कारण होने वाली हलचल को कवि ने आँधी और धूल के रूप में प्रस्तुत किया है।

🔹 धूल का घाघरा उठाकर भागना ग्रामीण युवतियों के शर्म से भागने जैसा है।

🔹 नदी का ठिठकना और घूँघट सरकाना गाँव की स्त्रियों की लाजवंती प्रकृति को दर्शाता है जो मेहमान को तिरछी निगाह से देखती हैं।

🔴 तृतीय पद्य: स्वागत और शिकायत

“बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की,

‘बरस बाद सुधि लीन्हीं’—बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की,

हरसाया ताल लाया पानी परात भर के।”

🔹 यहाँ कवि ने गाँव के विभिन्न प्राकृतिक तत्वों को पारिवारिक रिश्तों में बांटा है।

🔹 बूढ़ा पीपल घर के बुजुर्ग के समान मेहमान का स्वागत करता है।

🔹 लता की शिकायत “बरस बाद सुधि लीन्हीं” पत्नी के उलाहने जैसी है जो पति से कहती है कि पूरे साल बाद याद आई है।

🔹 दरवाजे की आड़ में छिपकर बोलना गाँव की मर्यादा को दिखाता है जहाँ स्त्रियाँ सीधे मेहमान से बात नहीं करतीं।

🔹 तालाब का परात भर पानी लाना साले द्वारा दामाद के पैर धोने की परंपरा को दर्शाता है।

🟣 चतुर्थ पद्य: मिलन का आनंद

“क्षितिज अटारी गहराई दामिनि दमकी,

‘क्षमा करो गाँठ खुल गई अब भरम की’,

बाँध टूटा झर-झर मिलन के अश्रु ढरके।”

🔹 अंतिम पद्य में कवि ने मिलन के चरम आनंद का चित्रण किया है।

🔹 क्षितिज को अटारी कहकर और दामिनी के चमकने से वह वातावरण दिखाता है जहाँ मिलन होता है।

🔹 “भरम की गाँठ खुलना” संदेह के दूर होने को दर्शाता है – गाँववाले संदेह में थे कि इस बार बारिश होगी या नहीं, और पत्नी को भी संदेह था कि पति आएगा या नहीं।

🔹 “बाँध टूटा झर-झर मिलन के अश्रु ढरके” में वर्षा का आरंभ और मिलन के आनंदाश्रु दोनों का सुंदर चित्रण है।

🟩 काव्य तत्व विश्लेषण

🔸 भाषा और शैली

🔹 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया है।

🔹 भाषा में ग्रामीण परिवेश की सुगंध है।

🔹 “जुहार”, “सुधि लीन्हीं”, “पाहुन” जैसे शब्द कविता को देशज रंग प्रदान करते हैं।

🔹 कवि की भाषा में लोक की महक है जो उनकी विशेषता है।

🔸 छंद और लय

🔹 कविता में मुक्त छंद का प्रयोग है लेकिन एक प्राकृतिक लय है।

🔹 “मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के” की पुनरावृत्ति कविता को संगीतमयता प्रदान करती है।

🔸 अलंकार योजना

🌟 मुख्यतः मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है:

🌀 मेघों को दामाद के रूप में

🌀 बयार का नाचना-गाना

🌀 पेड़ों का गरदन उचकाना

🌀 नदी का घूँघट सरकाना

🌀 पीपल का जुहार करना

🌟 उपमा अलंकार – “पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के”

🌟 अनुप्रास – “झर-झर”, “बन-ठन”, “गली-गली”

🔸 प्रतीक और बिंब

☁️ मेघ: प्रवासी पति/दामाद के प्रतीक

🍃 बयार: संदेशवाहक के प्रतीक

🌳 पीपल: घर के बुजुर्ग के प्रतीक

🌿 लता: पत्नी के प्रतीक

🌊 तालाब: साले के प्रतीक

💧 वर्षा: मिलन के आनंदाश्रुओं के प्रतीक

🟠 मुख्य विषयवस्तु

🟨 ग्रामीण संस्कृति का चित्रण

🔹 कविता भारतीय ग्रामीण संस्कृति का प्रामाणिक चित्रण करती है।

🔹 दामाद के आने पर पूरे गाँव में जो उत्साह होता है, उसका सजीव चित्रण है।

🔹 पारंपरिक मान्यताएं, रीति-रिवाज और सामाजिक व्यवहार का सुंदर अंकन है।

🟦 प्रकृति चित्रण

🔹 वर्षा ऋतु के आगमन का बेहद मनोहारी वर्णन है।

🔹 प्रकृति के विभिन्न उपादानों को मानवीय गुण प्रदान करके कवि ने उन्हें जीवंत बना दिया है।

🔹 यह छायावादी परंपरा का विकास है लेकिन नई कविता के यथार्थवादी दृष्टिकोण से युक्त है।

🟥 रिश्तों की महत्ता

🔹 कविता में पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट दिखती है।

🔹 पति-पत्नी के बीच प्रेम, पत्नी का उलाहना, साले का स्नेह, घर के बुजुर्गों का आदर – सभी भारतीय पारिवारिक संस्कार को दर्शाते हैं।

🟪 प्रतीक्षा और मिलन

🔹 कविता में प्रतीक्षा की व्याकुलता और मिलन का आनंद दोनों है।

🔹 किसानों की बारिश की प्रतीक्षा और पत्नी की पति की प्रतीक्षा का सुंदर संयोजन है।

🟫 शिल्पगत विशेषताएं

🎨 मानवीकरण की कुशलता

🔹 कवि ने प्राकृतिक तत्वों का इतना कुशल मानवीकरण किया है कि वे जीवंत पात्र बन गए हैं।

🔹 यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की विशेषता है।

🎭 दोहरा अर्थ

🔹 कविता की हर पंक्ति के दो अर्थ हैं – एक प्राकृतिक स्तर पर और दूसरा सामाजिक स्तर पर।

🔹 यह कविता को गहन अर्थवत्ता प्रदान करता है।

🪔 लोकधर्मिता

🔹 कविता में लोक संस्कृति की सुगंध है।

🔹 ग्रामीण जीवन की बारीकियों का सूक्ष्म अवलोकन दिखता है।

🌏 समसामयिक प्रासंगिकता

🔹 आज के शहरीकरण के युग में यह कविता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

🔹 जब लोग अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, तब यह कविता उन्हें ग्रामीण संस्कार और पारंपरिक मूल्यों की याद दिलाती है।

🔹 पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट आज के एकल परिवारों के लिए प्रेरणादायक है।

🖋️ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में स्थान

🔹 ‘मेघ आए’ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रतिनिधि कविता है।

🔹 उनकी ग्रामीण संवेदना, सामाजिक चेतना और कलात्मक कौशल का इसमें सुंदर समायोजन है।

🔹 यह दिखाती है कि नई कविता कैसे छायावादी सौंदर्यबोध को आधुनिक यथार्थवाद से जोड़ सकती है।

🔹 ‘मेघ आए’ केवल प्रकृति चित्रण की कविता नहीं है बल्कि भारतीय मानस और संस्कृति का कलात्मक दस्तावेज है।

🔹 यह कविता सिद्ध करती है कि सच्ची कविता वह है जो अपनी मिट्टी की सुगंध लिए होती है और जो पाठकों के मन में स्थायी छाप छोड़ती है।

🟡 सारांश

🔹 ‘मेघ आए’ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कविता है जिसमें वर्षा ऋतु के आगमन की तुलना शहर से आए दामाद से की गई है।

🔹 कविता में मेघों का मानवीकरण करके उन्हें सज-धजकर आए मेहमान के रूप में चित्रित किया गया है।

🔹 बयार का नाचना-गाना, पेड़ों का गरदन उचकाना, नदी का घूँघट सरकाना, पीपल का स्वागत करना और तालाब का पानी लाना – सब ग्रामीण परिवेश की उत्सुकता दर्शाते हैं।

🔹 अंत में भ्रम दूर होने पर वर्षा के रूप में मिलन के आनंदाश्रु बहते हैं।

🔹 यह कविता भारतीय ग्रामीण संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट और प्रकृति प्रेम का सुंदर संयोजन है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

🟣 प्रश्न 1.

बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है, उन्हें लिखिए।

🔵 उत्तर:

बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएँ हुईं:

🌿 बयार नाचती-गाती चलने लगी – हवा मेहमान के स्वागत में नृत्य करती हुई चलने लगी

🌿 पेड़ झुकने लगे – मानो वे गरदन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों

🌿 आँधी चलने लगी, धूल उठने लगी – वातावरण में हलचल मच गई

🌿 नदी मानो बाँकी नज़र उठाकर ठिठक गई – नदी तिरछी निगाहों से मेहमान को देखने लगी

🌿 पीपल का पेड़ झुकने लगा – बुजुर्गों की तरह सम्मान देने के लिए

🌿 लताएँ पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं – शर्मीली युवतियों की तरह

🌿 तालाब जल से भर गए – मेहमान के स्वागत की तैयारी में

🌿 क्षितिज पर बिजली चमकने लगी – प्राकृतिक रोशनी का प्रदर्शन

🌿 धारासार जल बरसने लगा – जिसके कारण जगह-जगह से बाँध टूट गए

🟣 प्रश्न 2.

निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल

🔵 उत्तर:

🔸 धूल – मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्हड़ बालिका

🔸 पेड़ – गाँव के आम व्यक्ति

🔸 नदी – गाँव की नवविवाहिता

🔸 लता – मानिनी नवविवाहिता नायिका

🔸 ताल – घर का नवयुवक

🟣 प्रश्न 3.

लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों?

🔵 उत्तर:

🌸 कैसे देखा: लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा।

🌸 क्यों:

🔹 वह मानिनी है – अर्थात् अपने प्रियतम से रूठी हुई

🔹 वह अपने प्रियतम को देखे बिना नहीं रह पाती

🔹 नवविवाहिता स्त्री सीधे मेहमान से सामना नहीं करती

🔹 वह मायके में है, संकोचवश खुले में नहीं आ सकती

🟣 प्रश्न 4.

भाव स्पष्ट कीजिए:

(क) क्षमा करो गाँठ खुल गई अब भरम की

(ख) बाँकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूँघट सरके।

🔵 उत्तर:

(क) क्षमा करो गाँठ खुल गई अब भरम की:

👉 भाव यह है कि नवविवाहिता को भ्रम था कि उसका पति इस बार नहीं आएगा। परन्तु मेघ के आगमन से यह भ्रम टूट गया और वह अपने संदेह के लिए क्षमा माँगने लगी।

(ख) बाँकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूँघट सरके:

👉 नदी रूपी नवविवाहिता ने घूँघट सरकाकर बादल रूपी प्रियतम को तिरछी निगाह से देखा। यह गाँव की स्त्रियों के संकोच और मनोविज्ञान का प्रतीक है।

🟣 प्रश्न 5.

मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए?

🔵 उत्तर:

🌧️ प्राकृतिक परिवर्तन:

🔹 बयार चलने लगी

🔹 पेड़ झुकने लगे

🔹 आँधी और धूल चलने लगी

🔹 नदी बाँकी होकर बहने लगी

🔹 बूढ़े पीपल झुकने लगे

🔹 लताएँ पेड़ की ओट में छिपने लगीं

🔹 तालाब जल से भर उठे

🔹 आकाश में मेघ छा गए

🔹 अंत में धारासार वर्षा हुई

🏡 सामाजिक परिवर्तन:

🔹 कन्याएँ और युवतियाँ प्रसन्न हो उठीं

🔹 लोग खिड़की-दरवाजे खोलने लगे

🔹 आते-जाते लोग गरदन उठाकर देखने लगे

🔹 नवयुवतियाँ घूँघट सरकाकर निहारीं

🔹 बुज़ुर्ग स्त्रियाँ स्वागत करने लगीं

🔹 अतिथि की प्रिया मानिनी बनी, फिर क्षमा माँगी

🔹 प्रेमाश्रु बह निकले

🟣 प्रश्न 6.

मेघों के लिए ‘बन-ठन के, सँवर के’ आने की बात क्यों कही गई है?

🔵 उत्तर:

🌩️ प्राकृतिक कारण:

🔹 वर्षा के बादल काले-भूरे रंग के होते हैं, जो नीले आकाश में बहुत मनोहारी लगते हैं

🔹 बादल अपने पूरे वैभव के साथ आकाश में छा जाते हैं

🔹 वे घनघोर गर्जना के साथ आते हैं, जिससे उनकी भव्यता झलकती है

🏘️ सामाजिक तुलना:

🔹 जैसे दामाद बहुत समय बाद घर आते हैं, वैसे ही मेघ भी देर से आते हैं

🔹 अतिथि जब घर आता है तो बन-ठन कर आना स्वाभाविक माना जाता है

🔹 ग्रामीण जीवन में मेघों का बहुत महत्त्व होता है, और उनका लंबे समय तक इंतजार होता है

🔹 कवि ने मेघों को जीवंत रूप देने के लिए यह उपमा दी है

🎨 काव्यात्मक कारण:

🔹 यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है

🔹 इससे कविता में भावनात्मक गहराई आती है

🔹 पाठकों को प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव होता है

🟣 प्रश्न 7.

कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए।

🔵 उत्तर:

✨ मानवीकरण अलंकार के उदाहरण:

🔹 मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के – बादल सज-धजकर आए व्यक्ति के समान

🔹 आगे-आगे नाचती-गाती बयार चली – हवा को नृत्य करती युवती की तरह

🔹 पेड़ झुक झाँकने लगे, गरदन उचकाए – पेड़ों को उत्सुक मनुष्य के रूप में

🔹 धूल भागी घाघरा उठाए – धूल को घाघरा उठाकर भागने वाली युवती के रूप में

🔹 बाँकी चितवन उठा, नदी ठिठकी – नदी को तिरछी निगाहों वाली नवविवाहिता के रूप में

🔹 बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की – पीपल को बुजुर्ग की तरह

🔹 ‘बरस बाद सुधि लीन्हीं’ बोली अकुलाई लता – लता को पत्नी के रूप में

🔹 हरसाया ताल लाया पानी परात भर के – ताल को स्वागत करते युवक के रूप में

🎭 रूपक अलंकार का उदाहरण:

🔹 क्षितिज-अटारी गहराई – क्षितिज को अटारी कहा गया है, यह रूपक है

🟣 प्रश्न 8.

कविता में जिन रीति-रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, उनका वर्णन कीजिए।

🔵 उत्तर:

🎊 मेहमान के स्वागत की परंपराएं:

🔹 मेहमान के आने की सूचना मिलते ही गाँव में उत्साह

🔹 लोग उत्सुकता और जिज्ञासा से देखने लगते हैं

🔹 दरवाजे-खिड़कियाँ खोलकर देखने की परंपरा

🙏 सम्मान और आदर की परंपराएं:

🔹 बुजुर्गों द्वारा स्वागत और राम-राम

🔹 पैर धोने के लिए परात में पानी लाना

👩🦰 स्त्रियों के आचार-व्यवहार की परंपराएं:

🔹 नवविवाहिता स्त्री का घूँघट की ओट से देखना

🔹 मायके में रहते हुए संकोचपूर्ण व्यवहार

🔹 किवाड़ की आड़ से देखना और हल्की शिकायत

🏡 पारिवारिक संस्कार:

🔹 उचित स्थान पर अतिथि को बैठाना

🔹 संपूर्ण परिवार द्वारा सत्कार

🔹 “अतिथि देवो भव:” की भावना

🟣 प्रश्न 9.

कविता में कवि ने आकाश में बादल और गाँव में मेहमान (दामाद) के आने का जो रोचक वर्णन किया है, उसे लिखिए।

🔵 उत्तर:

🌤️ प्राकृतिक स्वागत:

🔹 शीतल बयार नाचती-गाती हुई पाहुन के आगे-आगे चली

🔹 लोग खिड़कियाँ और दरवाजे खोलकर पाहुन को देखने लगे

🔹 पेड़ गरदन उचकाकर देखने लगे

🔹 आँधी घाघरा उठाए भागी

🔹 नदी तिरछी निगाहों से देखकर ठिठकी

🏠 पारिवारिक स्वागत:

🔹 पुराना पीपल झुककर नमस्कार करता है

🔹 आँगन की लता संकोच में दरवाजे की ओट में छिप जाती है

🔹 लता कहती है – “तुमने तो बरसों बाद सुध ली है”

🔹 तालाब पानी की परात भर लाता है

🎉 उत्सवी माहौल:

🔹 क्षितिज रूपी अटारी पर लोग उमड़ आए

🔹 बिजली चमकने लगी

🔹 पूरा गाँव उल्लास से भर गया

🟣 प्रश्न 10.

काव्य-सौंदर्य लिखिए:

“पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के।

मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।”

🔵 उत्तर:

🎨 भाव सौंदर्य:

🔹 इन पंक्तियों में शहर से आए दामाद का गाँव में सज-सँवरकर आने का चित्रण है

🔹 मेघों की तुलना दामाद से की गई है – यह सजीव व मार्मिक चित्र है

🎭 शिल्प-सौंदर्य:

🔹 उत्प्रेक्षा अलंकार – “पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के”

🔹 अनुप्रास अलंकार – “बन-ठन के”

🔹 मानवीकरण अलंकार – “मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के”

🖋️ भाषिक विशेषताएं:

🔹 साहित्यिक खड़ी बोली में आंचलिक शब्दों का सुंदर प्रयोग

🔹 तुकांत रचना जो संगीतात्मकता बढ़ाती है

🔹 दृश्य बिंबों के माध्यम से दृश्य साकार हो उठता है

🌟 काव्यगुण:

🔹 माधुर्य गुण से युक्त

🔹 लोकधर्मी भाषा जो ग्रामीण भावों को प्रकट करती है

🔹 प्रवाहमयी शैली जो पाठक को बांधे रखती है

🔹 यह प्रारंभिक और समापन बंध कविता को पूर्णता देता है

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

🟢 5 MCQ प्रश्न (बहुविकल्पीय प्रश्न)

🔹 1. कविता में बयार को किसके रूप में चित्रित किया गया है?

(a) संदेशवाहक के रूप में

(b) नर्तकी के रूप में

(c) गायिका के रूप में

(d) नाचती-गाती युवती के रूप में

✅ उत्तर: (d) नाचती-गाती युवती के रूप में

🔹 2. “क्षितिज-अटारी गहराई” में कौन सा अलंकार है?

(a) उपमा

(b) रूपक

(c) मानवीकरण

(d) अनुप्रास

✅ उत्तर: (b) रूपक

🔹 3. कविता में तालाब किसका प्रतीक है?

(a) बुजुर्ग का

(b) साले का

(c) मित्र का

(d) पड़ोसी का

✅ उत्तर: (b) साले का

🔹 4. ‘बरस बाद सुधि लीन्हीं’ किसने कहा है?

(a) नदी ने

(b) पीपल ने

(c) लता ने

(d) तालाब ने

✅ उत्तर: (c) लता ने

🔹 5. कविता की भाषा कौन सी है?

(a) ब्रजभाषा

(b) अवधी

(c) खड़ी बोली

(d) भोजपुरी

✅ उत्तर: (c) खड़ी बोली

🟡 5 लघु उत्तरीय प्रश्न (15 शब्दों में)

🔸 1. मेघों का स्वागत करने के लिए दरवाजे-खिड़कियाँ क्यों खुल गईं?

✅ उत्तर: ग्रामीण उत्सुकतावश मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए दरवाजे-खिड़कियाँ खोल रहे थे।

🔸 2. धूल ने घाघरा उठाकर भागने का क्या अर्थ है?

✅ उत्तर: धूल का उड़ना अल्हड़ बालिका के शर्म से घाघरा उठाकर भागने के समान है।

🔸 3. नदी के ठिठकने का क्या कारण है?

✅ उत्तर: मेघ रूपी मेहमान को देखकर नदी रूपी नवविवाहिता संकोच में ठिठक गई है।

🔸 4. कविता में किस ऋतु का चित्रण है?

✅ उत्तर: कविता में वर्षा ऋतु के आगमन का सुंदर और भावपूर्ण चित्रण किया गया है।

🔸 5. बूढ़े पीपल ने क्यों जुहार की?

✅ उत्तर: घर के बुजुर्ग की तरह पीपल ने मेघ रूपी मेहमान का सम्मानपूर्वक स्वागत किया।

🔵 4 मध्यम उत्तरीय प्रश्न (70 शब्दों में)

🔹 1. कविता में प्रकृति के मानवीकरण की विशेषताएं लिखिए।

✅ उत्तर: कवि ने प्रकृति के हर तत्व को मानवीय गुण प्रदान किए हैं। बयार नाचती-गाती है, पेड़ गरदन उचकाकर देखते हैं, धूल घाघरा उठाकर भागती है, नदी घूँघट सरकाती है, पीपल जुहार करता है, लता शिकायत करती है। यह मानवीकरण कविता को जीवंत बनाता है। प्रकृति मनुष्यों की तरह भावनाएं व्यक्त करती दिखती है, जिससे पाठक का गहरा जुड़ाव बनता है।

🔹 2. कविता में ग्रामीण संस्कृति के कौन से तत्व मिलते हैं?

✅ उत्तर: कविता में भारतीय ग्रामीण संस्कृति के अनेक तत्व हैं। मेहमान के आगमन पर पूरे गाँव का उत्साहित होना, बुजुर्गों का आदर-सम्मान, स्त्रियों का घूँघट में रहना, किवाड़ की आड़ से देखना, पति से शिकायत करना, मेहमान के पैर धोने की परंपरा आदि। ये सभी तत्व भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं और पारंपरिक मूल्यों को संजोए हुए हैं।

🔹 3. “भरम की गाँठ खुलने” का क्या आशय है?

✅ उत्तर: “भरम की गाँठ खुलने” का दोहरा अर्थ है। पहला, लता रूपी पत्नी के मन में संदेह था कि उसका पति इस बार आएगा या नहीं, जब मेघ आए तो यह संदेह दूर हो गया। दूसरा, किसानों और ग्रामीणों के मन में भी यही संदेह था कि इस बार वर्षा होगी या नहीं। मेघों के आने से उनका यह भ्रम भी समाप्त हो गया और वे राहत महसूस करने लगे।

🔹 4. कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का महत्व समझाइए।

✅ उत्तर: कवि ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को पारिवारिक रिश्तों के प्रतीक बनाया है। मेघ प्रवासी पति के प्रतीक हैं, लता पत्नी के, पीपल बुजुर्ग के, तालाब साले के, नदी नवविवाहिता के प्रतीक हैं। ये प्रतीक कविता को गहन अर्थवत्ता प्रदान करते हैं और दो स्तरों पर कार्य करते हैं – प्राकृतिक और सामाजिक। इससे कविता का प्रभाव बढ़ जाता है और पाठक आसानी से जुड़ाव महसूस करते हैं।

🔴 1 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (150 शब्दों में)

🔻 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य शैली की विशेषताओं का विश्लेषण ‘मेघ आए’ कविता के आधार पर कीजिए।

✅ उत्तर: सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य शैली की अनेक विशेषताएं ‘मेघ आए’ में दिखती हैं। भाषा की दृष्टि से उन्होंने सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया है जिसमें ‘पाहुन’, ‘जुहार’, ‘सुधि लीन्हीं’ जैसे देशज शब्द मिलते हैं। शिल्प की दृष्टि से मानवीकरण अलंकार का व्यापक प्रयोग किया गया है। भाव की दृष्टि से कविता में ग्रामीण संवेदना और लोक संस्कृति की गहरी छाप है।

कवि की मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने प्रकृति चित्रण को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा है। प्रतीक योजना अत्यंत कुशल है जहां हर प्राकृतिक तत्व किसी पारिवारिक रिश्ते का प्रतीक बनता है। संवेदनशीलता और सहजता उनकी शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। कविता में दृश्यात्मकता इतनी प्रभावी है कि पूरा चित्र आंखों के सामने साकार हो उठता है। यह नई कविता की परंपरा में लिखी गई श्रेष्ठ रचना है।

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————